- Борис Заборов — художник. Родился в 1935 году в Минске. Художественное образование получил в Минском художественном училище, затем в Академии художеств — Институте им. Репина в Ленинграде и Институте им. Сурикова в Москве. Жил и работал в Минске. С 1981 года живет в Париже. Спектр профессиональных интересов — живопись, скульптура, станковая и книжная графика, гравюра, театральный костюм и сценография. Работы выставлялись и находятся в коллекциях крупнейших галерей и музеев Франции и Италии, Англии и Германии, Японии, США и России.В 2019 г. вышла его мемуарная книга «То, чего нельзя забыть».

Ниже – заключительные главы из книги. Но прежде – кусочек из его интервью газете КоммерсантЪ Ниже – заключительные главы из книги. Но прежде – кусочек из его интервью газете КоммерсантЪ

- Борис Заборов:

- Олег Целков (художник нонконформист – В.Л.), который приехал на два года раньше, вводил меня в географию художественной жизни Парижа, водил по Латинскому кварталу, показывал галереи. И однажды сказал: вот если к концу жизни ты попадешь в Галерею Клода Бернара, считай, что ты не зря приехал в Париж. Через три месяца я оказался в этой галерее. Абсолютно случайно. В этот момент родной брат Клода скончался, и могучий семейный клан Бернаров решил ввести в галерейную жизнь его дочь. Для нее было куплено рядом небольшое помещение, и к неопытной девушке приставили опытного типа. Было решено, что выставлять там будут неизвестных художников по ценам, доступным начинающим европейским коллекционерам. Хотя вывеска Клода Бернара подразумевает цены, как у Готье или Шанель. Так вот этот человек объезжал все европейские страны в поиске семи-восьми человек, которые могли бы выставляться в новой галерее. Когда он попал ко мне, у меня было написано всего три-четыре работы.

- — Вас купили на корню?

- — На корню. Шесть лет я работал с Галереей Клода Бернара на эксклюзивном контракте, все покупалось на сто процентов.

- — И что вы тогда думали про свою жизнь?

- — Что мне очень повезло и я правильно сделал, что уехал.Пишут, что я, как чернокнижник, обил стены галереи толстым слоем звуконепроницаемого материала, что я самый дорогой художник планеты. Меня удивляет беспринципность людей, берущихся за перо, — любой вымысел должен быть хоть чем-то мотивирован. Стены моей мастерской такие тонкие, что даже при закрытых окнах я слышу пение птиц в саду. В моей мастерской за последние двадцать пять лет побывали люди, которые являются достоянием русской культуры.https://www.kommersant.ru/doc/2293875

Картина Заборова "Автопортрет с моделью" была приобретена в 2008 году в постоянную экспозицию галереей Уффици! (именно этот автопортрет использован для обложки книги Заборова «То, о чем нельзя забыть» - В.Л.). К слову, до этого последним, на кого обратил свое внимание старейший итальянский музей, был Марк Шагал в 1958 году. Во флорентийской галерее Уффици раньше были представлены четыре русских художника - Кипренский, Айвазовский, Кустодиев и Шагал. Недавно появился пятый, Заборов.

Кроме того картины Заборова приобрели следующие музеи:

- Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

- Музей «Ля Писин», Рубэ, Франция.

- Музей Западно-Европейского искусства, Одесса, Украина.

- Национальный центр театрального костюма, Мулан, Франция.

- Национальный художественный музей Республики Беларусь,

- Государственная Третьяковская галерея, Москва.

- Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.

- Художественный музей. Архангельск, Россия.

- Галерея Альбертина, Вена, Австрия.

- Центр изобразительного искусства Сенсбюри. Норидж, Англия.

- Фонды современного искусства Нижней Нормандии, Франция

- Городской музей города Дармштадта, Германия

- Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва.

Борис Заборов в свой мастерской в Курином тупике

Начало

- Чем себя занять? Мучительный вопрос, на который в ближайшее время ответа не предвиделось. Вот уж не думал, что безделье может быть таким удушливым. Нет, муза праздности не моя любовь.Выходя по утрам из «отеля», я шатался по венским улицам, не смущаясь своим равнодушием к одному из самых красивых городов Европы. Вздрагивал, слыша русскую речь. Оглядывался… Так однажды встретил своего давнего приятеля, с которым в молодости валял дурака на алупкинском пляже в Крыму. Он был славный парень. Я обрадовался встрече.— Вы говоите по-усски? — с таким картавым вопросом обратилась к нам улыбчивая девушка. Мы, два советских неуча, конечно же, говорили по-русски в австрийской столице.Ее звали Дарья. Австриячка хорватского происхождения, педагог русского языка в начальной венской школе. С этого момента моя жизнь приобрела смысл и перспективу. Эти два предмета Дарья принесла в пузатой сумочке в квартиру, которую снял для нас Толстовский фонд, взявший семью на попечение до получения разрешения на въезд во Францию.С энергией предназначения Дарья начала организовывать мою жизнь. Она решила начать с быта. Эта молодая австриячка напомнила мне, что «быт определяет сознание». И повезла нас с Ирой в один из двух маленьких супермаркетов, принадлежащих ее матушке. В этих магазинах было все: от транзисторного приемника до венской сдобы. В обмен на одну картинку из привезенных мною она набила багажник своей машины «иноземным продуктом», превратив нашу берлогу в третий матушкин супермаркет.

Однажды Дарья объявила, что с понедельника мы начнем по адресам, ею уже выписанным, объезды венских издательств детской книги, чтобы я смог, наконец, начать работать. Таких издательств в Вене было семь. Впечатленная моей книжной графикой, она не сомневалась в успехе. Сомневался я. И у меня были для этого основания. Из разговора с моими русскими коллегами, которые проделали уже этот путь, мне было известно, что годовой план каждого издательства состоял не более чем из шести-семи названий. И что местные художники-иллюстраторы могут рассчитывать не более чем на один, максимум на два заказа в год. Эти знания я добросовестно передал Дарье. Она их просто не услышала.

На следующее утро мы вышли из дома, чтобы посетить два издательства. В первом нас встретил приветливый господин, посмотрел оригиналы и несколько детских книжек с моими картинками, которые я привез с собой. Похоже, что он не был впечатлен, как Дарья! И произнес слова, которые накануне были мною донесены до слуха Дарьи. Мы вышли вон и… поехали по второму адресу. По дороге я сделал робкую попытку усмирить Дарьин энтузиазм. Но она уже закусила удила. Во втором издательстве я подписал договор на оформление книжки Gianni Radari «Zweimal Lamberto». А еще через день — еще один, в другом издательстве. Дарья торжествовала. А я иронизировал над собой. Уехал ведь, чтобы никогда не возвращаться к книжным занятиям. Никогда — забудь это слово, Заборов, на всю оставшуюся жизнь. С радостью засел за знакомое ремесло. Время начало протекать по-другому. К концу какого-то месяца пребывания в Вене я получил гонорар. Это был самый «хороший» и самый маленький гонорар в сравнении с советскими за такой же объем работы.

Милая Дарья была воистину для меня Дар, ниспосланный с небес. В этот венский период она знала все мои тревоги, желания. Я не скрывал, что с нетерпением жду возможности заняться живописью. В нашей квартирке писать было просто невозможно.

Мало-помалу я тоже узнавал Дарью. Девушка она была многоречивая, живая, инициативная, упрямая, но «затихала» всякий раз, когда ею овладевала идея очередного действа, на меня направленного. Так однажды, находясь в таком «затишье», она предложила прогулку на трамвае в венский район Шенбрунн. Я догадывался, что не летние резиденции австрийских кайзеров хочет показать мне Дарья. И не ошибся.

Мы вышли из трамвая в дачном районе, прошли немного пешком и оказались перед калиткой, за которой на ухоженной зеленой поляне я увидел чудный деревянный домик с мезонином под номером 13. Такая австрийская рождественская открытка с пожеланием счастья. Этот домик Дарья преподнесла мне в дар, и он стал моей мастерской. Уже через несколько дней в нем стоял волнующий запах терпентина и масляной краски. Он уносил меня на своих эфирных крыльях в минскую мастерскую и много дальше, в детские довоенные счастливые годы — в мастерскую моего отца.

Как-то февральским вечером ко мне навестилась Дарья и прямо с порога, сияющая в еще не растаявших снежинках, торжественно объявила:

— Я взяла свидание с директором музея «Альбертина» господином Кашацким13.

— И что ты собираешься показывать господину Кашацкому? — спросил я не без сарказма. — Ты нашла неизвестные рисунки Гойи, офорты Рембрандта или Дюрера?

— Мы будем показывать твои офохты, — гордо провозгласила Дарья, оставаясь монументально в проеме двери, не проходя в комнату.

В назначенный час я с ней, точнее, она со мной (Дарья держала меня крепко за руку), стояли перед дверью, которую, помнится, я видел несколько тысяч лет назад в храме филистимлянском и которую позже Самсон унес на своих плечах на гору библейскую. Я думал, как такую тяжелую и высоченную дверь возможно открыть обыкновенному человеку. И еще я… не успел подумать ничего, как эта дверь начала бесшумно открываться усилиями не очень молодой хрупкой дамы. Она пригласила нас войти вовнутрь. «Внутрь» представляла собой необъятных, как мне запомнилось, размеров зал, залитый светом, падающим из выстроившихся в ряд высоких окон на противоположной от двери стене. В зале — стол. Я, провинциал, не подозревал, что таких размеров вообще бывают столы. Он уходил, убывая, вдаль, как взлетная полоса. Дама предложила нам положить офорты на эту «взлетную полосу». Писательское дело — не мое ремесло, по этой причине я воздержусь живописать словами эмоции, которые переживал, когда увидел свои сиротские гравюры в этом величественном, как храм, пространстве. Я хотел лишь провалиться сквозь дубовый паркет и чтобы он сомкнулся над моей лысой головой. Как если бы меня там никогда не стояло. Дарью в этот момент я ненавидел.

Вскоре в противоположном конце зала открылась маленькая дверь, которую я раньше не приметил. Из нее вышла группа людей. Впереди шел господин Кашацкий, директор «Альбертины», за ним, надо полагать, — эксперты. Они поздоровались с нами. Уже знакомая нам дама предложила мне с Дарьей выйти. В коридоре я почувствовал себя больше на своем месте и начал искать глазами возможность побега. Дарья крепко держала мою левую руку выше локтя. Она как-то догадывалась о моем намерении. Сидели мы вечность в ожидании приговора. Наконец, дверь мягко отворилась, и та же дама пригласила нас войти. Эксперты остались у стола, а господин директор пошел нам навстречу и, не глядя на меня, начал что-то говорить Дарье быстро и энергично. Я косил на Дарью, пытаясь понять, о чем они там… но ее лицо было непроницаемым, не предвещающим хороших вестей. Я уже немножко ненавидел и господина Кашацкого. Моя неприязнь не успела еще укрепиться в сердце моем, как вдруг лицо Дарьи начало растягиваться в улыбке, и затем, словно механическая кукла, она начала в такт словам господина директора кивать головой. Взглянув в мою сторону, скороговоркой перевела долгий разговор одной емкой фразой: «Они покупили у тебя все». Я успел еще удивиться тому, с какой быстротой моя неприязнь расцвела цветом нежной любви к господину Кашацкому и к Дарье. Он пожал мне руку, и мы вышли, оставив на «взлетной полосе» восемь офортов к повести Достоевского «Кроткая».

Французская виза запаздывала роковым образом. Замечательная, добрая мадам Керк, директриса Толстовского фонда, опекала нас уже седьмой месяц. Мы понимали, что это необыкновенная привилегия. Но в конце концов нужно было сделать выбор. Мадам Керк советовала нам Нью-Йорк, у нее были там связи. Она была женой американского посла при ООН в Австрии. Она полюбила нашу семью. Это был период переживаний и тревог, о котором лучше не вспоминать. Я дрогнул. Попросил Дарью попытаться взять «термин» с господином Кашацким, мне нужен был его совет. И он меня принял. Я его спросил: коль скоро Франция не дает мне разрешения на въезд, возможно, мне следует остаться в Вене? Европа. Две детские книжки и музей «Альбертина» — начало карьеры. Как же я был слаб и растерян в этот период жизни. Дарья перевела мне ответ господина Кашацкого.

— Лучше быть последним художником в Париже, чем первым в Вене.

На следующий день выбор был сделан не мною, мы получили разрешение на въезд во Францию.

-

Второй шаг

- Начав писать свое, я познал уровень творческой эйфории, ранее мне неведомый. Я приступил к работе, о которой мне только мечталось, ушли неврастения и тревога. Обретенная или найденная идея, как будет угодно, овладела мною. Она нетерпеливо требовала воплощения. Я работал по четырнадцать — восемнадцать часов в сутки, не чувствуя усталости. Мне было жалко тратить время на сон. Засыпал, думая о работе следующего дня. Это счастливое состояние души. Позади меня громоздились глыбы потерянного времени. Я думал, что его можно наверстать, жить и работать против часовой стрелки. Мой физический организм обновлялся в гармонии с духовным обновлением. Я молодел. Открывались поры, я дышал свободнее. Приехав в Париж, занялся настоящим делом. Все прошедшие годы осознал как затянувшийся подготовительный период. Рождалась биография нового одноименного мне художника.

-

Одержимый работой, я потерял чувствительность к реальности за стенами моей рабочей комнаты. Вернул меня к жизни телефонный звонок. Мужской голос в трубке был французским. Я позвал Марину, свою дочь, она знала английский. Человек в пространстве тоже владел английским языком. Свидание было назначено во второй половине того же дня. Точно в назначенное время в дверях нашей квартиры стоял молодой человек. Он представился — Луи Деледик. На его голове была густая бесформенная копна серых волос. На лице, которое сияло дружелюбной широкой улыбкой, словно на шарнирах вращались выпученные глаза, совершенно отдельно, как выпавшие из орбит. Это было очень забавно. Я пригласил молодого человека в рабочую комнату. Его глаза тут же как по команде перестали вращаться и, приняв стабильное положение, сфокусировались на трех картинах, висевших на стене. Я наблюдал за человеком. Его взгляд был внимателен и полон неподдельного любопытства. Мне ли не понять.

Господин попросил разрешения позвонить. Я указал ему телефон. Понизив голос, он обменялся с кем-то несколькими словами. Повесив трубку, спросил, может ли приехать завтра утром с хозяином галереи. Попрощался и ушел. Когда за ним захлопнулась дверь, меня осенило. Он ведь назвал имя галереи, выкрашенной в темно-зеленый цвет.

Переполненный эмоциями, я не мог продолжать работу, и пошел гулять, как делал часто, на кладбище Пер-Лашез. Уходя, я никогда не звонил домой. Но в тот день почему-то позвонил из автомата на бульваре Менильмонтан. Трубку сняла жена и возбужденно сообщила: «Они уже едут!».

Я почувствовал поворот судьбы.

Эту фантастическую историю, несомненно определившую мою профессиональную жизнь, необходимо рассказать по порядку.

У Клода Бернара, владельца галереи, умер брат. У брата осталась дочь, племянница Клода Бернара. На семейном совете было решено приобщить молодую двадцатилетнюю девушку к галерейному бизнесу. Сказано — сделано. Так появился молодой человек Луи Деледик, обладающий энергией, чутьем, вкусом, деловыми способностями. Он был поставлен, как я узнал позже, советником племянницы. Клод Бернар прикупил небольшое помещение, стенка в стенку со своей большой галереей. Перед Л.Д. была поставлена задача: собрать команду из семи неизвестных художников, работы которых обладали бы «качеством». Стратегия новой галереи тоже была продумана: привлечь молодых потенциальных любителей живописи и сделать цены в галерее доступными для начинающих коллекционеров. Когда команда была собрана, решили в течение первого года проводить исключительно групповые выставки, обновляя регулярно экспозицию. Следующий же год начать с персональных выставок художников группы. Год прошел, как и был задуман. Следующий начался с моей персональной выставки. Когда я пришел на вернисаж, меня ожидал сюрприз — тринадцать выставленных работ были уже проданы.

Это почерк и репутация галереи Клода Бернара.

После вернисажа за ужином я был представлен Лизе и Роберту Сенсбюри. Эти люди принадлежали к той редкой категории страстных любителей и коллекционеров, о которых я только читал и знал понаслышке. Они начали собирать коллекцию в молодости, будучи влюбленными друг в друга студентами Сорбонны. За долгую жизнь они собрали одну из уникальных частных коллекций. Все годы, пока они были живы, мы оставались добрыми друзьями. В их собрании насчитывается более двадцати моих работ.

Но вернусь к замечательной истории. Когда моя выставка подошла к концу, племянница К.Б. заявила дяде, что не хочет заниматься этим бизнесом, а хочет выйти замуж и уехать в США рожать детей. Галерею закрыли, художников распустили, а меня пригласили в Большую галерею.

-

Третий шаг

-

Паскаль Бонафу — импозантный француз, шармёр, полиглот и к тому же крупнейший знаток автопортрета в мировой живописи — появился в моей мастерской. В то время Паскаль Бонафу замыслил выставку под названием «Я! Автопортрет ХХ века». В 1998 году я написал свой единственный автопортрет и в разные годы сделал несколько рисунков. Немного улик, чтобы заподозрить самого себя в нарциссизме. Выставка должна была состояться в Люксембургском музее Парижа.

Паскаль Бонафу с первого взгляда полюбил мою работу и удивил просьбой... Он хотел, чтобы мой автопортрет непременно повисел до вернисажа в его рабочем парижском кабинете. Позже картина «Художник и его модель», так она была мною названа, заняла свое место в экспозиции Люксембургского дворца. Через два месяца выставка из Парижа переместилась во Флоренцию, в галерею Уффици.

Так вполне обыденно возникло продолжение необъяснимо последовательных, потому особенно удивительных сцепок «флорентийского сюжета» в моей жизни, начавшегося в 1961 году и должного по всем признакам завершиться в марте 2018 года. Позже рассею «дымовую завесу», ведь пишу эти слова в августе 2017 года.

После завершения выставки во Флоренции дирекция музея Уффици повела со мной переговоры о приобретении картины для коллекции автопортрета, которую начали собирать Медичи в XVI веке и которая размещена и по сей день в знаменитом «Коридоре Вазари». Переговоры увенчались успехом. В понедельник 4 февраля 2008 года произошла официальная церемония передачи картины «Художник и его модель» в собрание музея. По этому случаю были приглашены директора итальянских музеев, журналисты, гости. Говорились слова. Директор музея господин Антонио Натали поздравил меня, а также Уффици, с новым приобретением. Картина экспонировалась двенадцать февральских дней в «Каминном зале» Уффици для ознакомления флорентийской публики с новым пополнением.

Вопрос жены, почему для события исключительного в профессиональной карьере я нашел всего несколько слов сухой дневниковой записи, застал меня врасплох. Внутреннее сопротивление мешало мне расцвечивать и украшать завитками слов эту историю, к тому же, как я чувствовал, незавершенную.

Достаточно, что, вспоминая эти дни, сердце начинает биться сильнее. Моя жена уверяет, что день 4 февраля — самый памятный день нашей совместной жизни. Я-то был уверен, что все же день нашей женитьбы — 2 марта 1958 года. Но ей виднее.

Перебирая однажды семейные фотографии, Ира была поражена одной, ею же сделанной в Уффици за семнадцать лет до рассказанной выше истории. Поразительно, конечно, не то, что жена сфотографировала мужа в лоджии Уффици. Это вполне туристический синдром. Необъяснимо на этой фотографии другое. Я нахожусь практически в том самом месте, где спустя семнадцать лет стояла на мольберте моя картина во время церемонии. В перспективе длинной галереи-лоджии, — кто бывал в Уффици, знает хорошо, что там всегда большое скопление людей, — я стою совершенно один. Эта фотография живо напомнила, что именно она, на время затерянная в памяти — суть первое сцепление между моей Флоренцией 1961 года и флорентийским чудом 2008-го.

-

Я хотел бы избавить кого бы то ни было от искушения заподозрить меня в мистических аллюзиях или, тем паче, в детективных играх. Не только потому, что этот жанр не есть мой предпочтительный, но прежде всего потому, что не позволил бы себе небрежно, походя говорить о тех, никогда и никем не опознанных силах, которые направляют и руководят жизнью отдельных людей по их столь же необъяснимому логикой смертных выбору. Интуиция... И все же чувственная интуиция какой-то гранью совпадает с мистической, равно как и с интеллектуальной. Эта способность интуиции к диффузии одной ее формы в другую дарит увлекательное занятие улавливать ускользающие сигналы не только в близком настоящем, но и в скрытом завалами времени далеком прошлом, равно как и в будущем.

- ******

-

В 1989 году Роберт Дельпир организовал мою персональную выставку в «Пале де Токио», замечательном зале Парижа (впоследствии Musée d’art moderne de la Ville de Paris), который в то время был его вотчиной. Мне было предоставлено шестьсот квадратных метров площади в центре города. К этому моменту я уже был «уволенным» из галереи Клода Бернара свободным художником.

За несколько дней до закрытия выставки раздался нежданный телефонный звонок. Я сразу узнал голос моего японца Окада-сан. Он приехал в Париж, увидел афишу выставки, позвонил и пригласил меня на обед. Нас было трое: Окада-сан, я и моя приятельница Кристина. Она владела английским, французским и украинским. О стране Украина Окада-сан никогда не слышал, по этой причине украинский язык на встрече был мертвым. На английском — я ни слова, Окада-сан знал все же несколько десятков английских слов. Французский Окада-сан, как и мой, был в эмбриональном состоянии.

Обед проходил в многозначительном молчании. Покончив с закусками, грузный и вольготный хозяин жизни Окада-сан спросил, по-прежнему ли я работаю с Клодом Бернаром. Я ответил, что свободен, и он тут же предложил мне сотрудничать с ним.

-

Это было как нельзя кстати.

После долгого безмолвия, уже перед десертом, последовал второй вопрос: на каких условиях я хотел бы с ним работать? Я ответил, что предпочел бы сохранить прежний принцип, то есть иметь гарантированную сумму каждый месяц. «Какую сумму каждый месяц вы бы хотели получать?» Я знал, каким должен быть месячный бюджет для того, чтобы сохранить привычный за шесть лет уровень жизни нашей семьи. Я назвал. Окада-сан пережевывал десерт и пил кофе. Воспользовавшись паузой, я шепнул Кристине по-русски: «Очевидно, его встревожила названная мною цифра». И не ошибся. Наконец, он объяснился на своем англо-японо-французском: если я приглашаю художника в галерею Art Point (это одна из его трех галерей в Токио исключительно для французских художников), художник не может работать за такие деньги. Я буду вам выплачивать каждый месяц… и назвал сумму, ровно в два раза превышающую названную мною. Когда иной раз в разговорах с моими коллегами я рассказываю этот эпизод, они недоверчиво улыбаются. И это понятно. Ведь у всех нас опыт общий, прямо противоположный рассказанному.

Я работал с Окада-сан два года и в одно и то же число каждого месяца получал чек на сумму, им названную. До тех пор, пока он не разорился.

-

Пикассо

- Эпоха Возрождения — Эверест творческого гения человека — достигла той высоты в пластических искусствах (впредь буду оставаться в узком зазоре своего ремесла), выше которой подняться невозможно. Выше для смертного — нет кислорода. Выше обитают только Боги и бессмертная жизнь. Она и вдохнула в век XVII новые возможности, и век расцвел невиданной доселе картиной, обогащенной новыми мыслями, красками, пластикой, новыми сюжетами, вышедшими за пределы мифологических, ветхо- и новозаветных историй.К концу XIX века искусство уже нуждалось в кислородных подушках, которых оказалось достаточно в цивилизованных странах, чтобы питать новые художественные идеи.С приходом ХХ столетия Создатель взял тайм-аут на Земле. Как известно из Писания, Бог тоже нуждается в отдыхе. И тут же начался распад чего-то, что всегда считалось незыблемым. Сатана начал править бал. Дух зла обрушил на Землю беду, гибельные размеры которой превзошли все мыслимые ужасы, известные истории.Изобразительное искусство пало первой жертвой зла. Оно и понятно. Ремесло, к которому я причастен, не обладает нерушимыми столпами в отличие от своих собратьев, более защищенных. Школа — фундамент, на котором стояло спокон века изобразительное искусство, — дом на соломенных ногах рассыпался в прах под первыми ударами страшной эпохи. Искусство погибло под его развалинами.

Роковой рубеж этого падения я определяю для себя смертью Пабло Руиса Бласко Пикассо.

Его имя стало в наши дни предметом беспримерной коммерческой спекуляции, не знающей границ совести и морали. Стало рутиной видеть ежегодно и по многу раз на городских афишах: «Пикассо и…», «От Пикассо до...», «От и до Пикассо…», «Пикассо и его…», «Они все и Пикассо…», называть его именем автомобили, пароходы, кондитерские изделия, булочки (!) и т.д. и т.п. — нарастающий с каждым годом этический беспредел. Авторам пошлой чехарды недоступно понимание величия этого человека, трагическая роль, ему предписанная судьбой. Тут говорить нечего и, похоже, сегодня не с кем.

Есть моменты в истории, когда необходимо рождение человека, которому дарована роль, никому другому непосильная. Это происходит во всех сферах человеческой деятельности, созревших для перемен. Культура и искусство — не исключение. Необходимости появления такой личности в искусстве всегда предшествовали новые философские воззрения, а с ними — и новые эстетические и этические. Чаще всего условия для перемен возникали на рубеже столетий. Но сегодня, похоже, порядок нарушен. Впрочем...

Это дело гения — закончить стилевую эпоху на уровне, выше которого больше никому не дано подняться. Потому она и уступает место другому, который утверждает новый стиль, новое искусство.

Пикассо был именно такой, совершенно необходимой фигурой, востребованной временем на рубеже XIX и ХХ столетий. Для выполнения предназначенной роли природа наградила его всеми необходимыми качествами: могучим талантом, беспрецедентной демиургической творческой энергией, долголетием, повышенной чувственностью, — все это материал гения. «Высокая степень духовного творчества предполагает сильное развитие чувственных страстей», — считал Владимир Соловьев. Гений был страстен во всем на протяжении долгой жизни. Его душа и его физическое тело не знали покоя. Можно ли вообразить уровень переживаний человека, который ощущает себя полем боя противоборствующих сил созидания и разрушения, бытия и гибели, обладания и потерь, постоянных искушений и соблазнов? Человеческая драма Пикассо была предопределена объективно заложенной в нем природой данностью раздвоенности. Он был одержим одинаково любовью и к красоте и к содомистскому наслаждению ее разрушения. Это свойство гения Пикассо, возможно, одинокое во всем столетии, — прикосновение художника к тайне раздвоения мира. Его последний автопортрет — не только маска личной трагедии, но гибели всей эпохи.

Обладая академической школой, редким уровнем мастерства, Пикассо был гарантом нерушимости «связи времен». Увы! Художник, повторяюсь, противоречив. Гений — тем более. Пикассо, несомненно, знал, к чему приведет в будущем его деструктивная энергия. Но врожденная необходимость творческого безумия и демонизма была у него нечеловеческой силы. Никому не дано остановить извержение вулкана, он должен умереть сам. Когда вулкан угас, распалась связь времен. Могучая фигура перестала смущать своим присутствием.

Зло тогда достигает своей вершины, когда ко лжи присоединяется убеждение, что так и должно быть, «когда ложь выглядит убедительнее правды», как заметил Аристотель еще две тысячи лет тому назад, словно предвидя наше время, в котором искусство, послушное всесильным массмедиа, стало флюгером их лживых веяний, а художник — самозванцем.

На самом ли деле самозванцем?

Сознавая свою мощь, массмедиа способны сами клонировать художника, адекватного коммерческим целям эпохи-заказчика. Маркетинговые службы безошибочно просчитывают будущего клона по определенным признакам: его продукция обязана соответствовать известному свойству коллективного сознания, в которое впечатаны клейма моды истеблишмента. Неискушенный потребитель, бессознательно подчиняясь эффекту ассоциативного узнавания, заглатывает наживку, как «глупый карась». Эта продукция может быть различной, но присутствие кодовых знаков современной культуры — ее абсолютное условие, как наличие штрихового кода на товарах в супермаркете, только что без указания «срока годности».

Клон должен быть продуктивен. Без наличия товара не может быть коммерции. Выполнить эту задачу клон может, только тиражируя самого себя, варьируя проверенные матрицы безнравственного времени. Тут уж на самом деле неуместны «инструменты отжившего искусства», как-то: кисточки, холсты, краски, карандаши и прочая дребедень. Что же еще? Остается лишь внедрить в черепа имя клона — это профессиональная азбука. Обладая сегодня уникальными возможностями зомбирования толпы, эта машина успешно перемешала карты в колоде, как могли бы сделать суперпрофессиональные шулеры, подменив на глазах истории туза шестеркой, джокера — валетом. И главное — понятие ценности произведения — фальшивой ценой на торгах. Но это победа Пиррова, господа:

Культура не просит художника предъявить паспорт, прейскурант на его рыночный товар.

Не интересуется его социальным и гражданским статусом.

Она презрительно равнодушна к рекомендациям «состоятельных и влиятельных друзей-покровителей» художника. Культура требует на алтарь живую кровь творца.

Она не учитывает его спесивых амбиций, равно как и их отсутствие.

Равнодушно взирает на его «павлиний хвост», глуха к его блудливым речам и манифестам, безучастна к его страданиям, мукам творчества, равно как и к его радостям и восторгам.

Не интересуется его образом жизни.

Она не впечатляется его титаническим трудом, уровнем таланта, который он сам себе определил.

Она принимает в себя или отвергает художника, нисколько не считаясь с его желанием, как и с отсутствием оного.

Ей безразлично, где и в каких музеях художник выставлялся или не выставлялся вообще. Какое количество наград блестит на его мундире.

В какой географии и на каком языке пишет поэт, прозаик, в каких издательствах он издается.

В культуру невозможно «вломиться». Она неприступна для взломщика, но гостеприимно открыта для приглашаемого. И если она приглашает, — то никому не дано уклониться: ни живому, ни мертвому.

У культуры свой Счет.

Войти в нее можно только через парадный подъезд, ибо черного хода у культуры нет.

О сокровенном

Спрашиваю себя: отчего студийные фотографии, эти тени, так будоражат меня? Возможно, это происходит оттого, что по складу своему я лирик, и лирик грустный. В старых фотографиях я встречаюсь со своими «сообщниками». Грусть и меланхолия — наиболее характерное выражение на их лицах. И еще: анонимный портрет мне кажется более одиноким, чем персонифицированный. Возможно, это установка моего восприятия? Но это так.

Замечено, что за мнимой скромностью подчас прячутся непомерные амбиции и иные пороки. Мой гипотетический читатель не сможет меня заподозрить в ложной скромности. Но если он обо мне подумает как о заносчивом и много мнящем о себе типе — это будет несправедливо. Я лишь пытаюсь наблюдать за собой как человек, кое-что знающий о своем ремесле и в какой-то мере о себе. Эти знания позволяют мне утверждать, что я человек созидательного устремления. Иначе говоря, мою мысль больше увлекает идея созидания. Если бы это было не так, не мог бы я заниматься всю жизнь тем, чем занимаюсь. Творческая работа в моем понимании — синоним созидания, ее цель — утверждение жизни, которая складывается в нашей памяти, придавая значение вещам, которые имеют целью заставить других полюбить их. Самые обыденные — они могут стать знаками и накоплениями наших чувств, стимулом творческого возбуждения.

Семейные фотоальбомы, часто в богатых переплетах с золотыми обрезами, с бронзовыми застежками и виньетками — являются хранилищем истории фамильных кланов, документальной семейной сагой. Эти альбомы, дагерротипы, хранящие в тумане ускользающей памяти образы некогда живой жизни, оставались всегда дорогой семейной реликвией. Но в пожарах ХХ века, часто потеряв своих владельцев, обретя статус «анонимного населения», стали товаром блошиных рынков. Потерянный, часто забытый мир людей, некогда зафиксированный объективом фотокамеры, сохранил для нас с неподкупной похожестью и точностью их лица, костюмы, детали быта. Но не только это: фототехника того времени предполагала у фотографируемого полную статичность позы. Задержав дыхание, человек, не мигая, замирал перед глазом фотокамеры в ожидании вспышки. Повышенная, непривычная в обыденной жизни сосредоточенность в одной точке поднимала из глубин, скажем так, его духовное вещество. Глаза фотографируемого в этот момент доверчиво открывались настежь, в их взоре отсутствовали какая бы то ни было эмоция, мимика. Человек в этом секундном состоянии был как «животное собака» или «птица воробей», он был натурален и чист, как природа, как она, бесстрастен. В сей миг его бездонный взгляд вмещал весь мир. Вот тут-то вспышка света, проходя беспрепятственно через сетчатку глаза, улавливала душу фотографируемого в черный ящик камеры обскуры.

Фотографии уже более ста лет (180 лет – В.Л.). Художники не оставались равнодушными к ее феномену, включали и использовали в своей работе. Но моя работа со старой студийной фотографией — единственная в своем роде. Поэтому уникальна.

Картина, которую я пишу, могла быть рождена только в постфотографическое время, точнее сказать, когда студийная фотография, вытесненная новыми технологиями, стала наглядным свидетельством потерянной эпохи, но не столь еще отдаленной, чтобы потерять эмоциональную власть над нашими чувствами. Иначе говоря, моя картина могла родиться интеллектуально по форме и методу исполнения не ранее 50-х годов ХХ столетия. У моей фотографии, увы, короткая жизнь, но для моей работы она таит беспредельные возможности.

С развитием техники фотография приобрела новые качества, достоинства, утеряв при этом, как всегда бывает с прогрессом, прежние, которых мне, признаться, не хватает. Традиция статичной студийной фотографии сохранилась, как ни парадоксально, только на казенных снимках. Такие сверлящие, проникающие в душу глаза я видел у приговоренных на фотографиях из архивов КГБ в книге под названием «Большой террор», останавливающей бег крови в жилах. Одной этой книги достаточно, чтобы перед Высшим Судом государство и политическая система, им порожденная, были бы безапелляционно признаны преступными перед Человечеством. Такой взгляд может быть только у стоящих на пороге встречи с вечностью, в которой кроме молчания не будет уже ничего. Через этот взгляд начинаешь ощущать магическую причастность к тайне чужой жизни и воспринимать ее — поверьте — как частицу своей собственной. Это поразительное открытие фотографии — не только визуальная, но и духовная связь между живыми и мертвыми.

Удивление

В 1993 году попался мне на глаза издаваемый в Витебске научный журнал «Диалог, карнавал, хронотоп», целиком посвященный Михаилу Бахтину. И вот читаю: «Почувствовав себя дома в мире других, можно перейти к объективному эстетическому созерцанию. Нужно помнить, что все положительно ценные определения данности мира, все самоценные закрепления мирской наличности имеют оправданно-завершенного другого своим героем: о другом сложены все сюжеты, написаны все произведения, пролиты все слезы, ему поставлены все памятники, только другими намолены все кладбища, только его знает и помнит и воссоздает продуктивная память, чтобы и моя память предмета, мира и жизни стала художественной. Только в мире других возможно эстетическое, сюжетное, самоценное движение — движение в прошлом…».

Я был поражен, на самом деле удивительно: как же точно М.Б. сказал то, чем я уже тринадцать лет занимался в Париже.

Каким образом мир других стимулирует наитие художника, которое затем воплощается в творческом созидании? Но очевидно, что этому процессу предшествует некая мотивация. Она может быть и совершенно неосознанной, необъяснимой. Но, пустив корни, прорастает, а затем требует к себе внимания. Чем же иначе я могу оправдать свой поступок в далекий, но памятный день непрошенного вторжения в мир других, о существовании которого не подозревал еще за минуту до того, и который родил во мне идею картины, с которой и в которой живу многие годы в стремлении уловить тайну тишины и неповторимость всякого человека.

Рискуя утомить читателя, еще о сокровенном

- I. Своим творчеством я не устремлен назад, как неправильно думают некоторые, тем более я не футурист. Я не стремлюсь в будущее. Моя цель скромнее — уравновесить эти два устремления, сохранить их преемственную традиционную связь. Собственно говоря, подобная «декларация» была бы непонятна, а то и абсурдна до второй половины ХХ столетия, ибо то, о чем говорю, было естественной эстафетой прошедших тысячелетий. Но сегодня она актуальна. Я хочу этими словами подчеркнуть свою решительную оппозицию современной художественной ситуации, выраженной в фетишированном детерминированном разрыве с изобразительной традицией. Я вполне отдаю себе отчет, что такая позиция духовно делает меня чуждым культуре мира, в котором искусство превратилось в специфический бизнес, «украшение» быта, «игру в бисер», и, наконец, в безграничное поле для прогулок проходимцев. Слова П.А. Вяземского «...Границы настоящего должны не только выдвигаться вперед, но и отодвигаться назад. Душе тесно в одном настоящем: ей нужно надеяться и припоминать» нашли во мне абсолютное сочувствие.

Мир только и делает, что подвергает нас соблазнам, покушается на наше романтическое чувство к нему. Искушения современного потребительского общества поджидают нас на каждом шагу. Те соблазны, которым подвергся Одиссей, проплывая мимо островов сладкозвучных сирен, — сегодня кажутся смешными и наивными. Ему-то было достаточно привязаться канатом к мачте своего корабля. Художнику, который хочет сегодня пройти свой путь, должно привязать себя к собственному позвоночному столбу.

- II.

Моя художественная система

формально связана с феноменом отражения. Однажды увидев своего двойника в зеркальной глади воды — человек зачарован этим шаманством.

Персонажи, некогда отраженные в объективе фотокамеры, затем проявленные чудом фотографии — мои герои. Я собираю их повсюду, где нахожу. Затем выборочно извлеченные мною из небытия, они становятся моими моделями, и впоследствии я дарю им новую жизнь. Просвещенному читателю не следует объяснять, что сказанное не больше чем умозрительная схема. Для того чтобы она обрела статус и плоть художественного произведения, нужна сосредоточенная работа художника с участием его ума и таланта.

Для моей работы не столько важна подлинность снимка, тем более не его техническое качество — но его «представительность», — достоверность конкретного человеческого типа, присущая фотографии. Выбор персонажа, которому я отдаю роль в будущей картине, объяснить невозможно, ибо у него нет объективных характеристик, кроме общих, основанных опять же на моем чувстве. Когда мне приходится слышать, что мои герои чем-то похожи друг на друга, — я готов согласиться. Их сходство в их одиночестве. Одинокие люди все похожи друг на друга. Они похожи еще своей забытостью. К забытым простым людям, присутствие которых на этой земле было почему-то зафиксировано фотокамерой, я отношусь с большим сочувствием и любопытством. Человек в своей простоте и единственности — объект моего художнического внимания.

Внешние признаки психологии нарисованных человеческих отношений, выраженные в жестах и мимике, — мне чужды, это литературный ремейк, который в конце концов привел изобразительность картины в тупик, а позже был легкомысленно истолкован как «смерть картины». У нынешних апологетов новых веяний, как всегда, память коротка. Их идеологические предки приговаривали картину с человеком в ней к смерти еще в начале XX века с появлением фотографии, а затем и театр — с появлением кинематографа. А еще позже, кинематограф — с появлением телевидения. Сегодня объявлена смерть всему перечисленному рождением Интернета. Ошибались раньше и ошибаются сегодня. Необязательно злонамеренно.

Уйдут в небытие похоронных дел мастера, а картина будет продолжать свой славный путь. Исчерпаем прием. Человек в искусстве неисчерпаем.

III. В моей работе с анонимным персонажем я не могу опереться на какие-либо конкретные знания о портретируемом. Потому поставлен перед необходимостью поиска неуловимого. Этот поиск интересен тем, что свободен от присутствия живой модели и тем самым не стесняет воображение и фантазию, увлекает абсолютной свободой, как все, что неуловимо и эфемерно. Вот и думаешь: не есть ли самое прочное то, что неуловимо?

В годы учебы в академии художеств, да и позже, я работал с живой моделью — как это делали мои предшественники на протяжении столетий. Сегодня моей моделью и натурой является старая студийная фотография. Эти два опыта позволяют мне утверждать о совершенно различных не только методах в работе, но и ментальных нагрузках сознания.

В первом случае художник находится в одном пространстве с живым персонифицированным субъектом, в одном с ним энергетическом поле, в котором неизбежно возникают видимые и невидимые связи. Они могут быть как в помощь, так и помехой в работе.

Во втором, моем, случае документом для импровизации является мертвый отпечаток некогда живой плоти со стертой биографией.

Эти два метода различны. Но цель в том и в другом случае одна. В первом — идя от конкретного персонифицированного субъекта к возможно в будущем анонимному, во втором — от абсолютно анонимного к его «воскрешению»в искусстве, следовательно — в жизни.

- IV. Картина, которую я пишу, в ее конечном представлении — не есть окно в небытийный мир моих безымянных персонажей. Но она и не зеркало реального мира, в котором присутствует автор. Моя картина — это, скорее, полупрозрачный экран, в пространстве которого персонаж, предметы «зависли» во времени, которое отдалено от нашего, но которое не спрессовалось настолько, чтобы совершенно потерять прозрачность. Но не вполне ясно, то ли персонаж, объект выплывают навстречу нам из небытия, то ли, напротив, погружаются в него.

Из сказанного более понятна моя привязанность к статичной композиции. Портрет «в упор» в пространстве, не загруженном аксессуарами. Чем больше «пустоты» вокруг персонажа, находящегося в центре внимания, тем многозначнее его воздействие. Только в таком случае изображаемый объект может двигаться по двум векторам — в глубину пространства картины и в то же время — в глубину нашей памяти, наших воспоминаний. Только при такой композиции глаза персонажа находят самый короткий, порой магнетический контакт с глазами «собеседника»: фотографа — в прошлом, художника — в настоящем, зрителя — в будущем. И это создает ощущение «протекания» времени и напоминает о конечности земного пребывания. При таком понимании психологии нужно меньше персонажей в картине, но больше человека. Мой безымянный персонаж в «пустом пространстве» — метафора одиночества.

- V.

Происхождение моей картины

непредсказуемо для меня самого: ни ее начало, ни завершение. Могли ли художники прошлых столетий понять эти слова? Нет, не могли бы. Импровизация в живописи — явление нового времени, часть нового мышления.

Неосознанное стремление к завершенности чувств рождает жажду воспоминаний. Остановить этот процесс невозможно — как и постоянное движение в природе, в которой завершенность невозможна априори. Мой метод импровизации в работе над картиной неизбежно вступает в конфликт между движением меняющегося изображения на холсте и проблемой завершенности. Если бы во время работы за спиной у меня стояла кинокамера, фиксирующая сменяющиеся на холсте изображения, это могло бы стать очень интересным свидетельством моего художнического метода, создания картины. Можно было бы воочию наблюдать меняющиеся композиции, сюжеты, цветовые гаммы, в начале работы обычно мажорные, активные, затем под многочисленными лессировками, создающими патину времени и нерукотворность поверхности холста чаще в сдержанной цветовой гамме, чтобы, в конце концов, начальную композицию, скажем, из двух фигур, обратить в образ тающего в туманном пространстве сарая или в портрет одинокой собаки.

Картина есть образ природы лишь условно. Она замкнута в своем физическом формате и, в конце концов, требует завершения. Но только художник знает, когда его работа завершена. В этом таится магическая и мистическая тайна, которую объяснить лучше примером из личного опыта. Уходя из мастерской после рабочего дня, я знаю, каким будет продолжение работы над картиной завтра. А придя поутру в ателье, понимаю, что работа закончена. Казавшиеся вчера неоправданными, немыми «пустоты» ожили, заговорили. В них возникло движение — в самой материи холста, в его порах. Состояние холста — то же, что и накануне, но в сознании возникло чувство завершенности. «Пустоты» в моем представлении — кислородные зоны для воздуха, медитации, они открывают простор для воображения и приглашают моего зрителя к авторскому соучастию.

Эта мысль блистательно понята и вооплощена в классическом японском искусстве. Только во внутреннем движении картины возникает чувство ее законченности. Процесс создания картины — суть движение — есть для меня смысл творчества, сначала в материальном, внешнем движении, затем переходящем в движение духа, сохраняющегося в картине навсегда (если он имеет быть в картине изначально).

- VI. Перечитал свои слова «о сокровенном». Признания чистосердечные и правдивы, насколько это возможно в чувствах. Но отсутствуют эмоции: (какими словами их выразить?) разочарования, подчас тяжело преодолимые, депрессивные провалы, возникающая иной раз страшная неуверенность в себе, в том, что делаю. В такие моменты я опасен для самого себя. Пребывая в этом душевном раздрызге, я не могу противиться разрушительным инстинктам. Могу начисто загрунтовать давно законченную работу, экспонированную, не раз опубликованную в каталогах и монографиях. Смотрю зачарованный, сумасшедший, как она безропотно исчезает под слоем грунта. Как стихийное бедствие. А я что, какие чувства испытываю в сей момент? Их нет. Я их не помню. А ведь я уничтожаю не только картину, но невозвратное время, и многие, многие часы и дни, затраченные и столь равнодушно изгнанные из жизни. Так ли уж бессмысленно затраченные? Можно ли быть уверенным в том?

Но как бы там ни было, мою жену такие припадки потери здравого смысла приводят в отчаяние. Так, однажды я уничтожил ее любимую работу, которая много лет мирно висела в мастерской, а до того экспонировалась в Пушкинском музее и репродуцировалась не раз. С тех пор жена требует, чтобы я с обратной стороны полюбившейся ей картины — писал дарственную.

Нетерпеливый, беспокойный, торопливый — я изживаю этот порок пожизненной работой. Только у мольберта я нахожу покой и тишину, вытесняющие всякую суетность и тревожность мысли. Спасаюсь от своего фасеточного разбросанного сознания. Обретаю способность к сосредоточенности.

VII. Не нашел я в написанных страницах и того священного трепета, известного каждому художнику, когда он приступает к еще нетронутому, чистому, девственному холсту. Эта трепетность первого прикосновения к девственной чистоте, несомненно, из природы любовных прикосновений. Если художника постигнет удача, то в завершении труда он будет вторично вознагражден трепетом, но уже иного свойства: от возникновения картины — нового, не существовавшего доселе мира, который, если это на самом деле удача, переживет творца и будет вечно нести в своих порах его дух, неизбывный след на земле. Мысль эта утешает даже в том случае, если художник заблуждается.

Но не все так напряженно и печально. Помню, как однажды в один из тяжелых моментов сомнений я получил приглашение приехать в гости к лорду Сенсбюри. В его лондонском доме я увидел свою картину «Девочка с собачкой», висящую в соседстве: слева Амедео Модильяни (портрет Барановского, 1918 год), справа — Фрэнсис Бэкон («Папа Пий XII», 1955 год). Я вернулся в Париж более уверенным, но это не отменило «провалов» в будущем, когда после перерыва в одну — две недели, приходя в мастерскую, вижу, что забыл ремесло, и испытываю непреодолимый страх перед кистью, карандашом, краской. И так все годы жизни в Париже, как на качелях, как в туннеле, из которого выходишь к свету с тем, чтобы вновь занырнуть в следующий (не из этих ли страхов родился один из мною записанных снов?).

К счастью, тяжелые состояния сменяются прямо противоположными, когда даже могу сказать себе ободряющие слова: Ты все же молодец, Боря Заборов, ты прошел нелегкий путь к себе, преодолев много ловушек и соблазнов этого сумасшедшего мира, не проституировал, осознав себя раз и навсегда художником, каков есть, единственно возможным для себя и мира.

* * *

Прогуливаясь весной по зацветающим парижским бульварам или вечерним сумеречным аллеям, пересекая Сену по Новому мосту осенним прозрачным утром или знойным летним днем, вижу слева, справа, впереди хрестоматийно знакомые, но всегда по-новому близкие силуэты и радуюсь жизни в этом замечательном городе. Думаю, мой взгляд на Париж отличен от взгляда беззаботно путешествующего ротозея. Я уже его многолетний житель.

Париж, возможно, больше иных, виденных мною городов, прячется за своими фасадами, и войти в его приватную жизнь без приглашения невозможно.

В моем детстве мама выпекала торт, который я очень любил. Назывался он «наполеон», такая вот ирония. Во Франции это вполне традиционное кондитерское изделие носит не столь гламурное имя — просто «milles feuilles» (тысячелистник). Торт был многослойным, и, поедая его, я снимал слой за слоем, потому что всякий раз крем между ними был не только разного вкуса, но и цвета. Так и Париж — многослойный многоэтажный город, на каждом этаже которого идет своя отдельная жизнь. И сколько этих этажей, неведомо, пожалуй, никому. Мне повезло, в этом большом Париже я нашел свой маленький Париж.

Однажды прогулка привела меня в переулок шириной в полтора шага. В его глубине была металлическая решетчатая калитка, привлекшая мое внимание. Я подошел к ней, заглянул через железные прутья и увидел заброшенный захламленный сад и двухэтажный павильон без окон, без дверей. Очевидно, дом был когда-то жилым, но по каким-то причинам покинут, окна и двери были замурованы. Тут же слева под кроной могучего каштана, зажатого меж стенами соседних домов, стоял «чайный домик», так я окрестил его с первого взгляда. Маленький, сложенный из красного кирпича старого обжига, под двухскатной черепичной крышей с ночным фонарем на изогнутой морским коньком консоли, он напоминал о проходившей здесь некогда другой жизни. От соседей узнал, что все это хозяйство принадлежит городу. Записал адрес, странный и интригующий: Куриный тупик, номер 13, и уже через пару недель подписал контракт с мэрией Парижа на аренду.

Сегодня, когда за прошедшие десятки лет французская бюрократия превзошла многократно размеры Вавилонской башни, тяжело поверить, что такое чудо могло произойти за столь короткое время. Много раз я совершал важные по жизни действия и поступки в тот единственно возможный благотворный отрезок времени. Столько же раз я направлял благодарный взор ввысь к Творцу, одарившему мою душу этой способностью, часто спасительной, и со временем ясно указующей правильность выбора именно этого момента. В любое другое время было бы или рано или уже поздно.

Но прежде чем подписать контракт, нужно все же было заглянуть внутрь дома. В ожидании я был очень нервозен, не находил себе места. Это все признаки моей пульсирующей беспокойной натуры. В конце-то концов, я ведь стоял перед ящиком Пандоры. Беда или надежда ожидают меня? Я чувствовал предельно ясно, что от результата «вскрытия» зависит в случае счастливом моя профессиональная, а это значит, всякая другая жизнь на многие годы, и в случае неудачи... Я боялся думать об этом. Вся моя эзотерическая энергия была сфокусирована, как солнечный луч в линзе, в одной точке. Нацелена только на удачу.

-

Отар Иоселиани

- Я не мог оставаться один. Единственный человек, которого я хотел бы видеть рядом в этот момент, был мой новый товарищ, Отар, человек примерного спокойствия и самообладания.Я встретился с Отаром Иоселиани через месяц его и моего приезда в Париж. Не помню, в каком доме, и людей, которые присутствовали, тоже вспомнить не могу. О чем искренне сожалею. Но Отара я не только запомнил, но и вобрал в себя как давнего приятеля, как близкого товарища. Оно и неудивительно. В тот вечер я наблюдал только за ним, словно зачарованный.С той поры прошло более тридцати пяти лет, и, забегая в день сегодняшний, скажу, что ближе Отара в моей парижской жизни нет человека.Попытаюсь нарисовать его портрет, каким он отложился в памяти тех лет.В его движениях была некоторая небрежность, очень естественная, не преднамеренная, разговаривая, руками не размахивал — знак достоинства. Бугристая поверхность высокого и широкого черепа была отполирована словно укатанный перевал где-нибудь в горах Кавказа. Его вытянутый эль-грековский лик, несколько сужающийся книзу, с тонкой неуловимой линией носа, и внимательно выстриженными под ним усиками, тронутыми пеплом, вызывал в воображении образ гранда, то ли испанского, то ли французского времен Людовика XIV. Я мысленно помещал Отара в различные исторические эпохи и с удивлением видел, как естественно он воплощается в любую. В моем воображении он мог быть ассирийским царем, изображением на одном из фаюмских портретов, или, внезапно, поэтом на площади свободных Афин. Я видел его профиль отчеканенным на динарии времен Гая Юлия Цезаря. Одетый моим воображением в тогу, он воплощался в патриция-сенатора на римском Форуме, ну и т.д. и т.п. Вот какими глупостями я импровизировал в своем Théâtre Imaginaire в тот вечер, метаморфозами, извините за претензию, в духе эллинистических поэтов.

Его черные, совершенно не тронутые сединой брови располагались четко очерченными арочными дугами над светло-карими глазами, посаженными на редкость симметрично. Спрятанные в глубине живых Отаровых глаз зрачки казались черными точками, пристально проницательными.

Рабочий запаздывал. В ожидании мы молча стояли у калитки. Я подумал о том, что, живя в эсэсэсэрии, видел всего лишь два фильма Иоселиани — «Листопад» и «Жил певчий дрозд». Этот второй, исключительно личный, интимный, многократно был прокручен через мясорубку отечественной кинокритики. Говорить о его художественных достоинствах — значит невольно повторять многократно сказанное. Но социально-историческое его значение и место в отечественном кинематографе могу обозначить коротко: после «Дрозда», которого я назвал бы «белой вороной» советского кино, он, кинематограф, не мог уже оставаться прежним.

Иоселиани вывел на авансцену и поставил перед нашим поколением нового героя, начисто лишенного советской лживой пропагандистской патетики, принципиально отличного от тошнотворного красавчика с взбитым чубом и безоблачным взором, всегда готового... весь мир до основания и затем... Что затем?.. выгравировано навечно в сознании нашего поколения.

Я говорю с уверенностью, что подобно тому как в русской литературе после Онегина появилась плеяда новых героев, впоследствии названных «лишними людьми», — после «Дрозда» на экранах советского кинематографа появились персонажи, названные заимствованным из хемингуэевской эпохи «потерянным поколением». А позже в грубой советской брани — безродными врагами народа, стилягами и, наконец, тунеядцами. (Из которых последним, кажется, был Иосиф Бродский.)

Отар Иоселиани указал нам и предложил сочувственное отношение к одинокому грустному человеку, который не хотел жить с «общим выражением лица» и уже тем самым был враждебен властям и черни.

Рабочий запаздывал серьезно. Мысли о предстоящем снова захлестнули меня. Внезапно что-то странное произошло с моей психикой. Все вокруг стало иллюзорным, прозрачным, множественным. Как если бы все увиделось через многогранный прозрачный кристалл. Я потерял ориентацию и себя во времени. Это не был внезапный удар сонливости, который иной раз спасает от сильных стрессовых состояний, но и не было это бодрствованием. Это был пугающий сдвиг в мозгах, как вспышка неземного озарения. Как у Лермонтова: «И вновь стоят передо мной / Веков прошедших великаны».

Он стоял в переспевшей апельсиновой роще и учил: Главная добродетель человека — самообладание. Она выражается в способности отличать, что надо избирать и чего избегать. Способностью подавлять аффекты души, их выплески за пределы разумного. Это есть начало обретения мудрости. Он говорил тихо, спокойно, и большие желтые плоды, нестерпимо переполненные соками, срывались с дерев и, взрываясь, сладострастно растекались по пересохшей под палящим солнцем, измученной жаждой красной земле. В воздухе стоял апельсиновый зной. Я вспомнил, что встречал уже этого человека у моего друга Парменида то ли в окрестностях Афин, то ли Фив.

Возвратясь так же внезапно в реальный мир и в сознание, понять, сколько времени длилось видение, было невозможно: секунду, десять секунд, минуту или две.

Наконец, в дальнем конце Куриного тупика показался рабочий с тяжелым отбойным молотком на правом плече. В левой руке он нес щипцы с длинными рукоятками и маленькой зловещей головкой. Мы поздоровались. Человек развел щипцы, захватил ими мощное железное звено цепи, и одним движением перекусил словно сосиску. Цепь упала к нашим ногам, мы вошли во двор и направились к замурованному в два этажа дому. Стальное жало отбойного молотка вонзилось в стену, круша старый кирпич, и уже через двадцать — тридцать минут мы смогли проникнуть через образовавшуюся брешь в помещение. Войдя внутрь, я понял: это мое место, о котором не смел и мечтать, место, подготовленное и сбереженное для меня Провидением, которое, как известно, может принять, если пожелает, форму как бы случайной прогулки.

Постулат — случайность, обусловленная закономерность, имеющая причинно-следственную связь — звучит ладно. Причинно-следственная связь — это определенно. Обусловленная закономерность — возможно. Но все-таки... чем и кем обусловлена?

Это пространство вот уже много лет место моего уединения, сосредоточенности, труда и размышлений. Здесь стоит мой мольберт. Здесь я стал художником таким, какой есть. Через высокое окно, смотрящее на север, вижу черешню, которая с каждым вновь пришедшим маем уменьшает в размере белое облако над своим еще крепким, но тронутым тленом болезни стволом. Облако, которое затем опадает лепестками цветов, засыпая веранду, крыльцо дома, мелькая белизной в свежей зелени весенней лужайки, в зарослях плюща. Я уверил себя, что это дерево — редкого для черешни долголетия — пришло за мной из детства, из фруктового сада за хатой Тихона, у которого родители снимали на лето полдома, в деревне Купа на берегу озера Нарочь. Или же та, которая в своей черешневой молодости росла в некотором отдалении справа от католического костела за низким выкрашенным в синий цвет частоколом, отделяющим церковный участок от брусчатки, ведущей из Мяделя в Поставы, куда ездил с мамой каждое воскресенье на базар в крестьянской телеге, скрипучей и жестко подпрыгивающей на всякой неровности проселочной дороги. Телега была запряжена слабосильной невзрачной лошаденкой с грустными слезящимися глазами. Мне ее было жалко, и большую часть дороги я предпочитал идти пешком, иной раз, с опаской прикасаясь к ее теплой и, как мне казалось, непомерно большой голове. Как давно это было! С какой невыразимой нежностью вспоминается.

Работая у мольберта, вижу в окне зеленый прямоугольник лужайки моего сада с разлетающимися по ней брызгами синих фиалок, словно убежавший с палитры синий кобальт; или в тихой меланхолии осенней поры иной раз прижимаясь лбом к прохладному оконному стеклу, смотрю, смотрю, не мигая, как в прозрачном воздухе кувыркается осень. Как большие уставшие рыжие листья каштана, ломко потрескивая, опадают на холодную землю. Некоторые цепляются на лету своей хрупкостью за разросшиеся вдоль изгороди заросли плюща в тщетной надежде прилепиться к вечнозеленой радости чужого бытия. Но первым порывом ветра бесцеремонно изгоняются из чужого рая, продолжая по инерции движение, шелестя касаниями с уже усопшими собратьями, наконец, обессилев, тихо умирают. Сколько грусти и печали в этой картине. Невольно подумаешь — так и жизнь; только вчера нежно-зеленый лепесток, сегодня огрубевший с проступившими узлами «кровеносных сосудов», источенный всякой живностью, — завтра умирает осенним листопадом.

В редкие заснеженные зимние дни любуюсь опустевшим садом, укрытым пушистым, прошитым кружевами следов лапок ранних птиц покрывалом, словно живая гравюра Китагавы Утамаро.

Вот уже тридцать пять лет я вхожу в этот узкий тупичок, ведущий в мастерскую, открываю калитку, прохожу мимо «чайного домика», и мерещится мне подчас крымская молодость. Но ажурная решетка из деревянных планок, выкрашенных в густо-зеленый цвет на кирпичной стене, — чисто французское декоративное изобретение, безошибочно указывает географию места. Конечно, это лишь визуальная мета, которой могло бы и не быть, куда более важна другая. Магнетическое поле многовекового города, аура, которая витает над ним, над моим садом, над моим сознанием и в нем, активизируя химический процесс органического слияния опыта прожитых лет и сегодняшней реальности в один питательный раствор творчества. Делания.

Окружающий мир отражается в нашем зрачке, как в зеркале, у всех единообразно. Но когда механический отпечаток проецируется в глубину сознания, фильтруется через персонифицированный опыт отдельного человека, его единственность, то взгляд обретает свою неповторимую исключительность. И я, соразмерно своим способностям и умению, выражаю и делюсь своим опытом с другими в формах ремесла, которое практикую. В этот опыт вписывается неотъемлемой частью мой сад, мой Эдем в глубине одного из парижских тупиков, мастерская в нем, «чайный домик», каштан, черешня и старое с потертой амальгамой зеркало в дальнем конце участка, которое беспристрастно и бескорыстно хранит в своем израненном стекле маленький мир, который есть мой Париж, который необъяснимым образом рождает во мне картины, которые пишу, который присутствует в них, не присутствуя. Париж, который принадлежит только мне и уйдет вместе со мной.

Эпилог

Что же еще сказать?

Я прожил жизнь, и, если завтра уйду, никто, даже самые близкие мне люди не скажут: безвременно ушел от нас... Окидывая проникающим взором прожитое на фоне страшной эпохи, должен признать свою жизнь счастливой.

Сколько должно было произойти удивительных и необъяснимых, подчас мистических пересечений, чтобы выжить. Погибнуть, как я уже говорил, было легче, чем остаться живым. Смерть много раз смотрела мне в глаза, а затем отступала перед некоей силой, ее превосходящей. Близится мой черед посмотреть ей в глаза. Поползу ли в пасть ее, как кролик в пасть удава?

Прежде чем предстать пред Тобой — Творец, прошу о последней милости: позволить мне, пребывая в полном сознании, сказать в последнюю секунду прости — жене и благодарение за радость жизни.

Постскриптум

Но остается недоговоренной флорентийская загадка. Почему в августе 2017 года я предсказал ее завершение в марте 2018 года?

В повествовании рассказаны истории, превысившие мое воображение и фантазии. Но «флорентийская сцепка» в течение полустолетия — одна из наиболее впечатляющих, интригующих.

Я получил из Флорентийской академии изящных искусств предложение персональной выставки под ее крышей. Под этой крышей стоит «Давид». Это самая старая академия Европы. Ее первым президентом был Микеланджело, а за ним — Тициан! Звучит-то как! Я, конечно, ёрничаю, но контракт подписал с радостью.

До 1 марта 2018 года, дня вернисажа, шесть месяцев. «Кто смеет молвить: до свиданья / Чрез бездну двух или трех дней», да и беседу булгаковских героев на Патриарших прудах в Москве тоже не забываю. Но со мной или без меня вернисаж все же должен состояться. «Неназванные силы» неспроста вели меня к нему своими тайными путями пятьдесят шесть лет. Это ведь опыт, превосходящий мое личное бытие.

Книга публиковалась четырьмя частями в журнале «Знамя» с 2014 по 2018 г.

См. http://znamlit.ru/publication.php?id=5587

http://znamlit.ru/archive.html?id=244

https://magazines.gorky.media/znamia/2017/6/to-chto-nelzya-zabyt-3.html

http://znamlit.ru/publication.php?id=6798

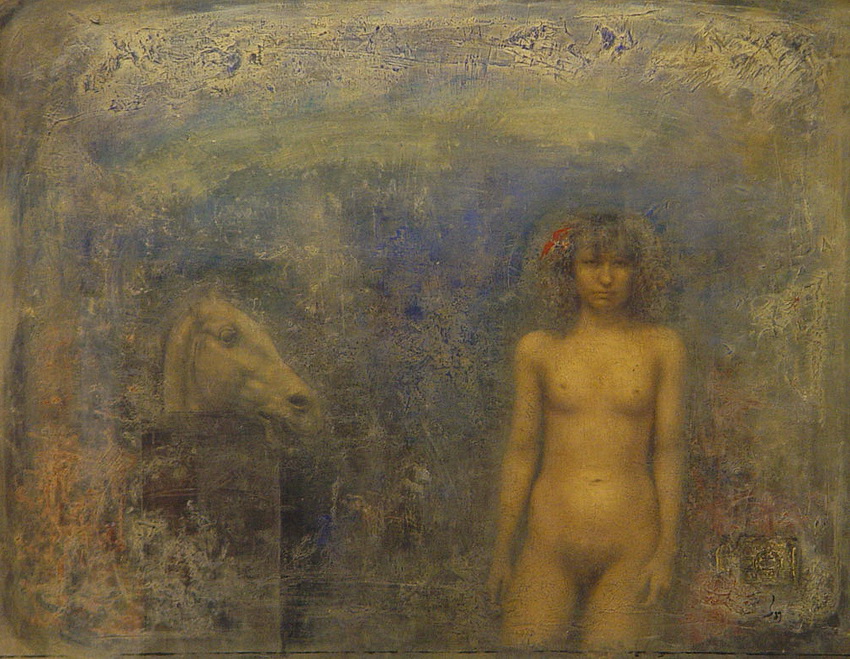

Некоторые работы Бориса Заборова

Моряк

Девушка с цветами

Японка

Собака (под дождем)

|

|

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария: