СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

17-07-20141

Посещать врачей, как большинство людей, я не люблю. А если и приходилось к ним обращаться, даже серьёзные операции, проводимые под общим наркозом, в памяти не застревали, стирались. Боль легко переношу, как объясняет муж с медицинским образованием, из-за врожденно завышенного болевого барьера. Порезав, скажем, палец кухонным ножом, пока крови не увижу, ничего не чувствую. И будучи по натуре пунктуальной, к предписаниям врачей небрежно отношусь. Забываю, не считаю столь уж важным принять лекарство именно три раза в день. Короче, не то чтобы в медицину не верю, но по прошлому опыту убеждалась, что излишне сосредотачиваться на собственном самочувствии не надо, вредно, и что скорее здоровый дух способствует телесному здоровью, а не наоборот.

Поэтому при назначенной рутинной процедуре-обследовании тяготилась заведомо ожиданием в очереди, иных неприятностей не предполагая. В госпиталь явилась с книгой, предоставив мужу заполнять бумаги, где привычно ставила неразборчивую закорючку своей подписи. Бодро покинула кабинет врача, без тени сомнений, ни о каких подвохах не помышляя, хотя муж там задержался, о чем-то с врачом беседуя. Но это тоже не насторожило. Разве что муж обнаружил особенную говорливость при возвращении из госпиталя домой, предложив поужинать в ресторане, что я отвергла в заботе о нашей собаке, ожидающей положенной ей в такое время прогулки.

Но уже ближе к ночи, вдруг застала мужа сидящим на полу нашей спальни, пьяным, что называется в соплю. Когда успел, и с чего вдруг? Выяснение отношений, суровый воспитательный процесс отложила на утро, когда он протрезвеет, но на полу рядом с ним увидела стопку отпечатанных на грифе госпиталя листочков, где на первой странице с моей фамилией прочла всем понятное слово: cancer.

Тут в моей голове что-то щелкнуло, но слабо, туманно, не соотносимо с собой. Пока муж не издал стон, похожий на рык смертельно раненого зверя. Значит, беда случилась именно со мной.

На следующий день с утра он и дочь, позвонившая из Лондона, кричали друг другу что-то бессвязное, исключающее моё участие. Мне отводилась роль второстепенного персонажа, статиста, не влияющего никак на развитие сюжета.

Все дальнейшее тоже происходило как бы не со мной, ставшей внезапно вяло послушной. Нельзя есть, нельзя пить, на пустой желудок мне назначен MRI. Помнила, что бывают и открытые, и закрытые аппараты, с моей клаустрофобией непереносимые. В госпитале потребовала показать какой мне предназначен. Убедилась – открытый, тем и удовлетворилась. Переодевшись в халатик с облинялым рисунком в цветочках, села в ряду других пациентов, оказавшихся здесь с той же надобностью.

Отметила, что все были весьма пожилыми, за семьдесят. И осознала внезапно, что по сравнению с ними я-то еще молода, и хотя обряжена в такую же, как у них, затрапезную, больничную униформу, туфли на мне модные, красные лаковые лодочки, в сейфе кабинки оставлены дорогие украшения: о чем думала, их надевая сюда? Ни о чем. Сработал инстинкт: я надеялась, хотела жить.

У одной из ожидающих рядом со мной пациенток, азиатки, дергались ноги, руки, будто её электрическими разрядами пытали. Меня это раздражало. Но мы с ней встретились взглядами, и от её затравленного, искательного, возник позыв её как-то поддержать. Улыбнулась, и в ответ она, молча, сжала мою руку. Все хотят жить!

В коридоре висела репродукция: намалеванные абы как море, яхты, ну такая безвкусица, дешевка. Хмыкнула пренебрежительно. И ощутила ликование: жива, значит, всё еще жива! А это главный подарок – жить, столько, сколько отпущено.

Мою фамилию в США никто произнести правильно не способен, имя тоже. Поэтому, когда слышу спотыкание на каждом слоге, заявляю о себе сама: это я.

И на сей раз то же самое, привычное. Коренастый мужчина, по виду мой сверстник, с дежурной доброжелательностью осведомился, как всё же правильно произносить моё имя. Я ответила: «И не старайтесь», - с интонацией, его развеселившей. Пока он меня укладывал на кушетку, последовали, конечно, расспросы, откуда я, как долго в США. Это характерно для американцев. В самых неподходящих ситуациях, у кассы в магазинах, на бензоколонке или вот как сейчас, у MRI, им будто необходимо получить твою биографическую справку. Я кратко её изложила, чем вызвала пространный экскурс о себе самом. Вводя мне в вену контрастную жидкость, поведал, что его отец, инженер, работал в Швейцарии в компании по оборудованию тамошних госпиталей, и когда ему было двенадцать лет, отец купил сыну и жене тур по Европе, короткий, но очень насыщенный. Перечислял, где успел побывать, называл города, радуясь моей тут сопричастности. А ведь другие пациенты ждали, пока он мне изливался: ах Венеция, ах Париж, всё ведь в Европе так близко, и как я благодарен своему отцу за это путешествие, хотя прошло столько лет…

После всей этой лирики, я поинтересовалась прагматично, когда будет готов результат моего сканирования. Услышала: сегодня. До того мне говорили, что через несколько дней. Но человеческая симпатия возникает спонтанно и творит чудеса. Всегда, везде и со всеми.

Мужу, уныло понурившемуся, меня ожидающему среди таких же бедолаг, сообщила, что мой результат будет готов раньше, чем нам сказали. Он: как узнать, у кого? Я: следуй за мной, спросим у Берта. Муж сунулся в дверь процедурной, но Берт его шуганул, занятый другим пациентом. Я, с порога: ну Берт, ну пожалуйста… Глянул, вышел, порылся в файлах и дал имя врача, который даст расшифровку моего сканирования. Муж: а номер телефона? Берт: ну уж об этом сами позаботьтесь. И мне подмигнул, мол, чего захотел, всё ему на блюде.

Не знаю, каковы будут результаты MRI и биопсии, но надежда пока не померкла. А что умею, когда хочу, располагать к себе людей, подтвердилось. Но насколько меня хватит в данном случае, не знаю и не загадываю.

Пока ждешь результат биопсии, на что уходит два-три дня, возникает много различных хлопот, отвлекающих от не слишком радужных, да и бесполезных размышлений. Но американская медицина, оснащенная первоклассно, скучать пациенту, попавшему под её прицел, не даёт, сразу же его определяя на параллельные обследования. Вспоминается гениально, сочно написанный роман Алексея Толстого «Петр Первый», где главный соратник царя Лефорт заканчивает свой земной путь за сутки. Попировал с посланниками из Европы, азартно, с возлияниями, делясь прожектами о величии России, сидя спиной к пылающему камину вспотел, потребовал раскрыть окна, просквозило, ночью танцевал на балу, утром наскоро причастился, а днем уже возлежал на столе в гробу. И всё, и очень просто.

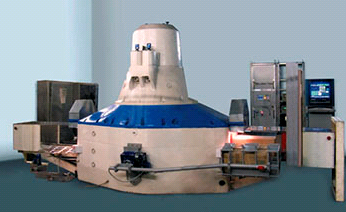

Нынче, в западном цивилизованном мире из жизни так, с легкостью, не ускользнуть. Снова и снова заполняются файлы, документация, конечно, при имеющейся страховке, конечно, с положенной доплатой за всё, но если страховки нет, лучше сразу улечься в гроб, как Лефорт. Страховка же представляет множество развлечений с обретением каждый раз нового опыта. Вчера MRI, сегодня кэтскеннер, а потом надо ехать далече от Денвера, ближе к Болдеру, известному обилием нобелевских лауреатов в тамошнем университете, так как только в той клинике имелась уникальная аппаратура, обнаруживающая метастазы раковой опухоли где-либо при MRI не распознаваемая.

Ну что вроде нового, а случилось. Из помещения клиники меня сопроводили во внутренний двор, где стояло нечто, напоминающее ракету для запуска в космос. Опустилась лесенка, по которой я поднялась, двери раскрылись и тут же сомкнулись. Ой-ей-ей! Но возник обаятельный парень, рыжий, веснушчатый и мне сразу сообщивший, что он ирландец. Информация прямо-таки первостепенной важности. Но и я, не иначе как на нервной почве, его оповестила, что у меня зять тоже с ирландскими корнями, а дочка живет в Лондоне. Он, в экстазе, а у меня в Лондоне живет сестра. Какая радость, какое совпадение, ради того, чтобы это узнать, мы с мужем пропилили два часа, стоя в пробках. Но меня занимает всё же, сколько продлиться эта процедура, буду ли я находиться в замкнутом пространстве, так как страдаю клаустрофобией, и услышит ли кто-то мой призыв, если мне станет плохо.

Он сразу стал серьезным: нет, никто не услышит, процедура продлиться столько, сколько надо, но я уверен, вижу, знаю, что вы выдержите всё. Полагаю, что это было дежурное напутствие для всех. А как иначе, что еще можно изобрести нового?

И прав, разумеется, что все выдержу, если меня приковали ремнями. Но я уже получила навык отлетать мысленно в нечто абсолютно от реалий обособленно. И когда ремни сняли, мы уже мило общались с ассистенткой, как выяснилось, рожденной в Непале, но выросшей в США, которая подивилась, что я, прожив в Непале месяц, больше знаю о её родине, чем она.

Но дальше что? А просто не опережать события. Если опухоль локализована, не имеет метастазов, уже хорошо. Спасибо.

На самом деле всегда и при всех обстоятельствах существуют возможности для обогащения, расширения собственного опыта. Можно медсестрам подсказать, что внутривенный укол лучше делать в запястье, а не в изгиб локтя, где вены истончены, с синяками от недавних, неудачных попыток. Тут очень кстати поощрительный тон, шутки, медицинским персоналом ценимые. Ведь именно медсестры создают доверительную атмосферу, необходимую при обследованиях, операциях, и возможную лишь при их контакте с пациентом.

Я, по природе взрывчатая, необходимости контакту с медсестрами все же обучилась. Вот и афроамериканка, неприступная, равнодушная к призывам моего мужа о том, что анализ крови надобен незамедлительно, врач ждет, подплывает ко мне своей глыбой, возгласив трубно: Надья, иди за мной, твой-то напрасно шумит, я не хуже его понимаю кому и что надо. Не напрягай руку, расслабься, все может быть не так плохо, как тебе сейчас кажется.

Зачем она мне это говорит, неужели так все зримо? Да, наверняка. Болезнь и здоровье имеют очень зыбкую грань и лучше, чтобы она не нарушалась. Но уже если – да, то возникает возможность лучше, глубже вникнуть и в себя, и в других.

Жизнь, пока длится, всегда одаривает неожиданными открытиями. И не о чем-то, не о ком-то, а о себе. Трудно не поверить, если за неделю каждодневных обследований разные врачи говорят мне, моему мужу, что столь позитивное отношение к жизни редко встречается у пациентов с подобным диагнозом, который мне уже известен, подтвержден.

А что уж такого особенного я выявляю? Ну не рыдаю. На неважном английском умудряюсь шутить, острить. По мнению мужа, несколько мрачновато, зато специалистам по онкологии весьма внятно и прицельно. Меня, скажем, интересует, как будут работать при облучении, химиотерапии мои мозги. Вопрос, оказывается, непраздный. У некоторых раковых больных возникает замедленная умственная реакция, потеря памяти, провалы, буксовка в подыскивании нужных слов. Ха-ха, говорю, ну уж это не про меня. Что еще?

Узнаю, что еще возможна физическая слабость, диаррея, тошнота, у кого-то до рвотных спазм, нежелание вставать утром с постели. Я и это отвергаю: у меня собака, я обязательно пойду с ней на прогулку. Кивают: значит, вы пойдете с собакой. А йогу смогу делать, посещаю спортзал много лет, и там, в классе йоги требуется физическая нагрузка? Слышу: сможете, в первые два месяца потом – нет. На свой вопрос, а почему нет, ответа не получаю.

Ну и чем же я отличаюсь? Разве, что перед легкой анестезией, когда должны были разглядеть мои кишки, успела сказать ассистентке доктора Старк, Дженни, что у неё красивый, на низких регистрах голос. Дженни мне в ответ: а про вас, доктор Старк сказала, что вы привлекательная женщина. Ладно, допустим, хотя понимаю, что фраза это имеет явный психотерапевтический окрас. Важнее, что доктор Старк проталкивала меня вне очереди на последующих этапах к другим специалистам, где меня не считали достойной срочного приёма. Ранняя вроде бы стадия, но Старк нажимала, убеждала. За это я ей бесконечно благодарна.

О результате биопсии, злокачественной опухоли, она сообщила мужу, позвонив ему по мобильному. Мы как раз подъехали к спортзалу. Старк спросила мужа: когда вы ей об этом скажете? Он ответил: она уже знает, поняла, и не хочет опаздывать на урок йоги. Старк, после паузы, произнесла: у меня просто нет слов. Муж мне это передал. У меня на самом деле тоже слов не было.

Но вот я о чем задумываюсь, хотя я и до того много раз. Смерть нашей красивой, цветущей мамы для всех была неожиданной. Ей было на четыре года меньше, чем мне сейчас. Все опасения были связаны с отцом. Приступы стенокардии, ранний инфаркт, высокое давление. А мама – стержень нашей семьи, всегда нарядная, пахнущая духами, никаких опасений не вызывала. Диагноз в кремлевской больнице ей поставили: инфекционная желтуха. И потом уже, когда она сильно похудела, признали рак поджелудочной железы, не операбельный. Сказали только отцу. Он молчал, ни с кем, ничем не делился. Мама, умница, сама догадалась. А мы, дочери, дуры, её не щадили, лезли со всякой ерундой. Если бы в советской медицине правду, любую, от пациента, от его семьи ханжески не утаивали, тяжкий грех, мой конкретно, перед мамой можно было как-то облегчить. И она бы не ушла такой одинокой, если бы мы успели ей сказать, что любить, помнить будем её всегда. Так и случилось, но она-то об этом не узнала. А ведь очень важно как, с чем покидает человек этот мир. Если самые близкие окружают его самоотверженной заботой, значит, жизнь прожита не зря. И могут возникнуть силы, чтобы болезнь с плохим диагнозом преодолевать, столько, сколько удастся. Есть ради чего, ради кого. А это огромный стимул.

Не быть, не чувствовать себя одинокой. Успеть осмыслить прожитое как редкое везение, богатое столькими впечатлениями, приключениями, и тогда возникает ощущение преемственности, спайки с теми, кто любит и будет любить тебя всегда. И сейчас и потом. А это, можно сказать, и есть бессмертие, сбывающееся реально. Тебя любят, помнят, а, значит, ты есть.

Впрочем, всё это возникает только с оглядом на уже прошлое, минувшее. И у меня тут штопор. Я плохо помню ту весну, лето, когда уже были симптомы, мною игнорируемые и по невежеству, и по упрямству, дорого вставшие нашей семье. То есть помню, но как-то туманно, расплывчато. Ежедневный путь в госпиталь на процедуры, бутылку воды, что надо было за полчаса до облучения выпивать. Парки, мимо которых проезжали, с деревьями с зеленой листвой, а потом желтевшей. Все это фиксировалось, слишком тщательно, пожалуй, как бывает при прощании. Иной раз просила мужа остановиться у озера, просто так, без надобности. Мне все нравилось – нравилось жить, я упивалось такой возможностью, прежде настолько не ценимой.

Тяжело было ночами, проснувшись в самые мрачные часы, от двух до четырех утра. Во сне общалась с призраками, тенями из прошлого, никогда и до того не исчезающими, но теперь, обретающими всё большую зримость, власть. Они меня звали и втягивали в кошмары, которые и теперь, если считать, что я выздоровела, меня преследуют. Иллюзий нет и быть не может, та болезнь прошибла броню, которую я считала стопроцентно надежной.

Но то, что мои сны никто больше наследовать не сможет, об этом сожалею. Сны - самое потаенное, сокровенное, и сладостное, и горькое, сгинут, увы, вместе с тобой. А ты там раскрываешься, как больше ни в чем и нигде, и вот это главное рухнет бесследно.

Надо стараться сдерживать раздражение от пустой болтовни непричастных к возникшей ситуации. Они не виноваты в своей бестактности. Хуже, если лезут с бессмысленным сочувствием, даже из лучших побуждений. Круг осведомленных надо сразу ограничить, не позволяя никаких скидок на твое самочувствие. Все – чужие, кроме семьи. Только семья, вот такая, как у меня, опора. И больше нельзя верить никому.

Есть опыт. На поминках мамы, что мне пришлось организовывать по обязательному тогда ритуалу, при полной потерянности отца, который с трудом, опираясь на мою руку, добрел до маминой могилы на переделкинском кладбище, толпа прожорливых гостей накинулась на щедрое застолье, быстро надравшись и забыв, зачем они, собственно, здесь. Моя младшая сестра шепнула, что сотрудники отца по журналу «Знамя», где он сорок лет был главным редактором, травят анекдоты, я решила их выгнать, встала из-за стола, но сестра взмолилась: Надя, пожалуйста, не надо, ради папы. Такой довод заставил меня смириться, но ненависть к той швали захлестнула и не забудется никогда.

В тяжелой болезни многое, если не обнажается, то проясняется. Мелочное тускнеет. К примеру, ну совсем ерундовое, что если в спортзале на классе йоги наши узаконенные вроде места кем-то заняты, сердиться не стоит. А вот ощущать себя сильной, как физически, так и морально, делать все упражнения, отрешившись от теперешней ситуации, это важно.

Важно суметь обуздывать собственное воображение, тем более, если оно от природы пылкое. Поставить тут препоны: об этом – нельзя. Никаких саморастравлений, игр в трагическое, рискуя собственной шкурой ощутить ту самую грань.

Тогда – атас! Стараться не приближаться к той грани ни на йоту. Упереться всеми конечностями, встав на четвереньки, и медлить, медлить… Глубоко дышать, всё жадно, алчновпивать, поливать цветочки в горшках, сознавая, что им тоже не хочется увядать. То есть постепенно врастать в ту почву, откуда и мы и всё возникло.

Что удручает, и с этим тоже приходится бороться, в депрессию впадают раньше больного те, кто ему особенно сопереживает. И это понято. Страх потери близкого превышает страх собственного ухода. И если бы у меня был выбор, я бы тоже предпочла уйти первой, потери родных избежав. Я понимаю мужа, но в какие-то моменты презираю. Не знаю что лучше, равнодушие, черствость, или паника, когда ты еще хочешь бороться. Силы нужны, чтобы выжить, а приходится еще чьи-то слезы вытирать.

Сегодня нам предстояла встреча с радиологом-онкологом, с непривычным для больничной обстановки сервисом. Нашу машину отогнали на стоянку ребята в униформе, ну прямо как в первоклассном отеле. А вот дальше возникли неожиданности. При регистрации мило, с улыбкой спросили, есть ли у нас с собой, помимо прочих документов, еще и мое завещание. Муж побелел. Услышала его осипший голос: нас об этом не предупреждали, мы не носим завещания друг друга в кармане. Так же мило ему, ответили, что если завещание вашей жены сделано, это хорошо.

Так же неожиданно было увидеть в приемной гобелен во всю стену с призывом молиться Нашему Лорду, христианскому Богу. И на стене распятие. А если кто верит не в Христа, а в Будду, скажем, или вообще ни в кого, как, например, я? Муж, зная когда начинаются приступы моего бешенства и как трудно их потом обуздать, шепнул, чтобы я ни на что, ни на кого внимания не обращала. И молчала.

Но молчать было трудно. В этом отстойнике несчастных, поставленных на грань жизни и смерти, публика явно страдала словесным поносом, компенсируя, верно, прежнюю отчужденность, замкнутость, типичную для граждан США. И все лихорадочно друг с другом общались, на крике. Я мужу сказала, что от этого их ора у меня раскалывается голова и наступают позывы к рвоте. Нас тоже попытались вовлечь в беседу, типа, а вы, ребята, с чем сюда пришли, какие у вас проблемы? На что я отчетливо цедя слова, на прекрасном русском произнесла: а не заткнуться ли вам, наконец!. После чего вдруг наступила гробовая тишина. Но тут появилась медсестра, позвавшая нас в кабинет врача. Искаженную яростью мою физиономию она, судя по всему, заприметила.

Когда нет явно выраженной боли, поставленный диагноз именно из-за неожиданности наносит сильную психологическую травму. Но мне всегда представлялся самым страшным удар по мозгам: инсульт, его последствия. В моем случае все же давалась возможность наблюдать, фиксировать, получать опыт, уже тем интересный, что другим способом, иначе как в болезни, обрести его было бы нельзя.

В США, когда мы сюда приехали, вызывал недоумение, раздражение вопрос: вы, мол, откуда? Но при рутинных процедурах, когда лежишь под капельницей или изотопы запускают в кровь, медперсонал знает способы отвлечения, развлечь пациента именно досужими беседами. Узнаешь, что у одной медсестры мать испанка, отец голландец, но ни в той, ни в другой стране, она, родившись в США, никогда не бывала. Воодушевившись, рассказываешь ей о Барселоне, Мадриде, Севилье, прощая, что она не смогла попасть иглой в вену и вынуждена была позвать на подмогу более опытную коллегу.

При такой болтовне гаснет страх остаться одной под суперсовременным, но все равно подозрительным аппаратом. Лежу, предаваясь грезам о Непале, Лондоне, Барселоне, сознавая, как же мне повезло столько за жизнь повидать. Вижу улыбающиеся лица, ирландца, непалки, выказывающих одобрение моей выдержке. А между тем аппарат, как хищник добычу, выискивает раковые клетки в моем организме. Можно жить и ни о чем не подозревать. А я теперь знаю. Хотя не уверенна, что предпочтительнее – знать или не знать.

Но когда вижу как вспыхивают глаза моего мужа, ожидающего моего появления после очередного обследования, его осунувшееся лицо и робкую улыбку, с трепетом надежды, пронзает состраданием к нему. Меня-то отвлекают процедуры, сканирования, анестезия, а он угнетен самым тяжким грузом, и догадываюсь, чего он больше всего боится – остаться доживать без меня.

Не знаю, что смогу, захочу написать завтра, но когда-то давно мой отец Вадим Кожевников дал мне дельный совет – фиксировать свои впечатления, ощущения сразу, не ленясь, не рассчитывая на памятливость, потому что возникает притупление, и пережитое даже недавно тускнеет. И он был прав. К тому же есть еще временной фактор: я просто могу не успеть высказаться. Никогда, никому.

Если трезво, объективно себя оценивать, склонности к развлекательному чтиву у меня не было никогда. Хотя в юные годы тут сказывался еще и некий снобизм, а также то ли пренебрежение, то ли соперничество со сверстниками. Но не зная тогда популярных имен ни в отечественной, ни в зарубежной эстраде, тех бардов, кумиров, и твист не умея танцевать, никакой ущербности не испытывала, ни тогда, ни теперь.

Тут сказывается с годами тоже своего рода привычка, схожая с потреблением тех или иных пищевых продуктов. Не ешь жирного или приторно-сладкого не из-за того, что себе в этом отказываешь, а просто не хочешь, нет к ним соблазна, вкус выработался другой.

И в чем теперь убеждена стопроцентно, подлинная литература с наскока не дается, а только в перечтении, к тому же многократном. Так же, как и с шедеврами живописи, музыки, лишь при напластовании десятки раз увиденного, услышанного, возникает прозрение, давая сильный жизненный заряд, импульс, потребность жизнь длить.

Хотя и грехи всплывают, собственное легкомыслие, даже по молодости непростительное. Почему я в Венеции, вместо музеев, тоже, конечно, посещаемых, большее удовольствие, если честно, получала в тратториях, запивая скампии белым в огромных бутылях вином. А во Флоренции, после Уффици, упивалась рынками, не ради предлагаемого там товара, а как наглядным пиршеством бытия, вдруг выясняется, весьма скоротечного. И не столько потому, что иное маячит, а потребности возникают другие, в другом. Опоры, ориентиры подсказываются не извне, а изнутри. Не будь тут навыка, издавна наработанного, баланс, стержень куда труднее было бы сохранить.

Болезнь обнаруживается не только в ее конкретном источнике – причине недомогания, боли, но сопровождается еще и неуверенностью в себе, новой, странной. Ночью вдруг поймала себя на том, что не помню код охраны нашего дома, пустяк, конечно, можно утром спросить у мужа, но меня обуяла паника. А что я еще забыла или забуду, в чем потом скажется моя слабина? Ведь химиотерапия, радиология, ежедневные сеансы начнутся только в этот понедельник, а сегодня суббота. Но уже теперь в классе йоги, справляясь со всеми упражнениями, требующими физической нагрузки, расклеилась на завершающим урок релаксе, когда зазвучала музыка из симфонии Малера, ставшая лейтмотивом фильма Висконти «Смерть в Венеции», экранизации шедевра Томаса Манна. Хорошо, что всем участникам положено тогда лежать на своих ковриках-матах навзничь, недвижно, закрыв глаза в отрешенности, прикрыв лицо полотенцем. Мое взмокло от слез. Малер достал вместе с Томасом Манном, гении это умеют – пронзать трагическим зовом туда – в никуда. Но я успела, очнувшись, промокнуть полотенцем зареванность до общего – намастэ! – приветливо, с улыбкой, пожелать удачных выходных и соседям по классу и поблагодарить нашего инструктора Эллен. Хотя наперед уже прикидываю, что меня ожидает, может ожидать.

В этом классе, что посещаю давно, лет десять с гаком, на моей памяти появлялись женщины, чьи головы были обвязаны платками, плотно, до лба. Причина ясна, но никто даже виду не подавал, что о чем-то догадывается. А вот ко мне подошла-таки общительная доброжелательница, и разве что не ткнула пальцем в прикрытую пластырем капсулу у моей ключицы: что это у вас? Муж, стоя рядом, закаменел, готовый броситься на благожелательницу вепрем. Ну уж чужих-то я сумею отшить и сама, не нарушая приличий, но с хищным, тигриным прищуром. Это секрет, произнесла нарочитым шепотом, страшная тайна! Благожелательница решила, что я шучу, но больше с расспросами, знаю, не полезет.

Но вот с дочкой, при нашем общении по скайпу, бодрящейся из всех сил, демонстрирующей мне в отраду подросшего внука Феликса и другого, Оскара, недавно родившегося, куда труднее. Она крепится, но мне ли не знать своего ребенка, у которого, так было с раннего детства, разбухает, краснеет породистый, в отца, нос, и еще большими кажутся налитые слезами глаза: мама, я хочу быть рядом с тобой, я приеду сейчас же, как только ты позволишь.

Не позволю, нет! И у меня железный довод. Её обязанность, как матери, кормить второго ребенка грудью, как кормила первого, и без стрессов. К тому же младенец, плача, вовлечет меня в соучастие по его обихаживанию, и не в моей натуре тут уклоняться, а сил мало, их просто нет. Понятно, да? Повторяю еще раз, должно быть понятно!

Ложь оскорбительна в любых обстоятельствах, и мне повезло, что от этого избавлена. При двухнедельном обследовании, сканировании многоразовом, начало лечения помечено точечно, где конкретно раковые клетки угнездились, чтобы именно там их убивать. А когда лжи нет, можно и пошутить. На мои опасения по облысению после химиотерапии муж отважился на широкую ухмылку, сказав, как ты мало себя ценишь, твоя ценность не в шерсти на черепе, а в том, что внутри — в мозгах. Я зарделась, как девушка, наконец получившая комплимент, самый важный, главный, на что никто из моих многочисленных поклонников не осмеливался. И вот дождалась.

Фильм австрийского режиссера Михеля Хейнеке «Любовь» на общем фоне бездарно-развлекательной кинопродукции ошеломляет. Нет смысла его пересказывать, говорить о феноменальной правдивости двух актеров-виртуозов, Жана-Луи Трентиньяна и Эммануэль Рива, на которых весь фильм и держится, но в этой истории любви в буквальном смысле до гробовой доски двух стариков побеждает не он, мужчина, а она, смертельно больная, разбитая параличом женщина. Он все же сломался, не выдержав ее мук, предпочтя двойное убийство и себя, и жены, и тут беспощадный анализ Хейнеке ставит четкий диагноз: мужчины в душевной закалке уступают женщинам. Одиночество для большинства мужчин непереносимо, и возрастной кризис они переживают болезненней, чем их спутницы. Им требуются опоры извне, а женщинам глубинно заложенный инстинкт велит преодолевать все, в том числе и сломленность воли, стержня в своем партнере.

Мой муж не исключение. С началом моей болезни он, захлестнутый взрывом физической активности, приводил в идеальный порядок наш садовый участок, уничтожая сорняки на газоне, обрубая сухие ветви деревьев, кустарника, и лицо его при этом искажалось такой зверской лютостью, что могло испугать. Но я, увы, его не боялась.

Любовная страсть удел немногих, и я, трезво себя самою оценивая, могла увлечься, но столь же быстро отвлечься. Единственный человек, мужчина, вызвавший во мне восторженное упоение, гордость, почти поклонение, был мой муж.

Ожидала его в женевском аэропорту, приезжая туда загодя, часа за два, будто томление в зале ожидания у паспортного контроля может ускорить нашу встречу. Его возвращения из горячих точек в Руанде, Бурунди, Карабахе стали ренессансом нашей любви, а точнее, любовью подлинной, ярче, призывней, чем в молодости. В толпе холеных пассажиров, прибывающих рейсами из европейских, цивилизованных стран, он походил на солдата-отпускника, явившегося на побывку с поля сражения

Так и было. В африканских командировках, где он возглавлял делегации международного Красного Креста, шла племенная резня, сопровождаемая эпидемиями, разбоем, разграблением домов, где селились представители благотворительных организаций. Их машины взрывались на заминированных дорогах, вертолеты обстреливались. И я кидалась в объятия мужа-героя, блаженно вдыхая запах несвежего белья, мятой рубашки, и эта необихоженность моего избранника до слез умиляла.

Он, чтобы не портить наш короткий праздник, утаивал, сколько дней мы пробудем вместе, три, пять, неделю. Мы уезжали в горы, включали вмонтированный в машине магнитофон и танцевали, в окружении пасущихся на альпийских лугах коров, с позвякивающими на их выях колокольчиками.

Счастье, как и горе, имеет особое временное исчисление, и мне представлялось, что в таких вспышках радости и отчаяния я существую уже долгие годы, и нет им завершения, как не было и ничего предшествующего. Никакой Москвы, никакого робеющего, немевшего от моего многословия парня из совершенно другой среды, которого я беспечно увлекала, не задумываясь, зачем и куда. И что он станет моим мужем, отцом нашей дочери не планировалось и произошло, пожалуй, неожиданно для нас обоих.

События в нашей совместной жизни, как и в жизни страны, где мы родились, разворачивались со шквальной стремительностью, не оставляя возможности на раздумья и разочарования в чем-либо, в ком-либо тоже. Попавшим в пенящийся водоворот на утлой лодчонке, кроме как на спасение, нельзя было больше ни на что отвлекаться. И когда, наконец, пристали к берегу, единственное, что желали, покоя. Скромно, но неосуществимо. Да и для тех, кто пережил столько бурь, странствий по свету, тихая гавань с налаженным комфортом и предсказуемостью завтрашнего дня бывает чревата опасностями, при которых прошлый опыт ненужный балласт.

А ты не горюй уж так откровенно, хочу сейчас прокричать, прорычать мужу. Меня бесит его жалкая улыбка, больше сходная с гримасой боли. И этот взгляд потерявшего хозяина пса. Я жива, черт возьми, пока жива! Хотя и в гневе, конечно, его прощаю. Мы с ним как два каторжника на галере, скованные одной цепью. И цепь эта нерасторжима. Называется – любовь.

Занятное существо – человек, интересно за ним наблюдать, как за зверьком в клетке, даже если этот зверек ты сам. Вот, скажем, сегодня, когда с меня сняли сбрую из пластиковых трубок, соединенных с контейнером, прикрепленным у пояса, откуда мне в кровь поступали лекарства химиотерапии – первый цикл длился четыре дня, – я ощутила ликование, тем более с предвкушением помыться в ванной без помощи Андрея, а самостоятельно. Уже – хорошо! Настолько хорошо, что мы на пути домой купили очередную орхидею в мою коллекцию, которую долго, как знаток, выбирала, выискивая ту, что с бутонами, прицениваясь, опасаясь продешевить. Нормально ли это, к тому же после ежедневного сеанса радиологии? Если трезво рассуждать, то вряд ли. И уж совсем ненормально, когда, увидев у нас в столовой на полу лужу, заорала в панике, что, значит, протекает крыша, а ведь недавно ремонтировали, если еще раз, снова в доме малярные работы, и все со стен надо снимать, уйму картин, декоративные тарелки, – нет, я это не переживу! И осеклась.

Муж в других обстоятельствах быстро привел бы меня в чувство. Но тут забегал с этажа на этаж, проверяя, откуда протечка, хотя с его инженерной смекалкой мог бы сообразить, что если над столовой в верхних комнатах сухо, и потолок, и пол, то лужа могла натечь из поливаемых мною же усердно многочисленных горшков с комнатными растениями. Но если бы даже и с крышей проблемы – был сильный ливень, – разве это сравнимо с грянувшей в нашей семье бедой? А беда-то случилась со мной. Выходит, именно я ненормальная, была, осталась – и останусь столько, сколько суждено.

Хотя быстро свыкаюсь с любой ситуацией, прилаживаюсь, и сегодня еще неожиданное, завтра уже воспринимаю привычным. Так уж сложились обстоятельства опять же. Постоянные переезды из страны в страну, обживание чужих стен, то в вилле, то в тесной квартирке, то даже в гостиничном номере, стараясь и там обустроить уют: сдвинуть мебель, постелить с собой привезенную скатерть, букетик цветов поставить в вазочку. И нельзя никогда оглядываться назад, сожалеть о чем-то. Так же важна подспудная уверенность, хотя и смутная, что каждое испытание нечто еще и дарует. Надо только суметь это взять, отцедить и сберечь, неважно для кого. В первую очередь для себя, конечно. Даже если мы сами чье-то с создание, где влияют гены, наследственность, то наша жизнь, сюжетное её развитие исключительное наше собственное произведение, и наше авторское тавро проставляется тут от и до.

Только с навыком тщательного, длительного изучения себя устанавливается, фокусируется правильный ракурс в наблюдении над окружающим, окружающими, с жадным впитыванием, поглощением каждой детали. Иначе, сидя в очереди, томясь при ожидании процедур, да еще в отделении онкологии, можно впасть в депрессию. Но я, так повезло, не скучаю нигде, никогда, и при моей тут ненасытности все годится. И лица, реплики пациентов, их друг с другом лихорадочная общительность, чрезмерная откровенность, американцам на самом деле несвойственная, и натренированная бодрость, профессиональная улыбчивость медперсонала, создают картину, в своей целостности поучительную, познавательную. Все они люди, а ничего интересней людей – нет.

Между тем, с присущим мне несоблюдением принятых правил, одернула как-то резко одну из медсестер, сопровождающую меня на процедуру радиологии, сказав, что типично американский вопрос – Howareyou? – считаю тупым, бестактным, при известной ей ситуации заслуживающим грубого ответа. И увидела, как она сникла. Мне стало стыдно. Ведь она-то ни в чем не виновата, у нее такие инструкции. А что попалась вот такая я, неробкая, другая, чью фамилию никто не может произнести, так она подобных экземпляров не встречала. Но ведь разве только она.

Врач-онколог, доктор Пэттен, ответственный за мои радиологические процедуры – доктор Мэген Лайел ведет меня по химеотерапии, – с которым у меня еженедельные встречи по средам, зная, что мой муж имеет в США подтвержденный медицинский диплом, с ним общается серьезно, а со мной так, будто его пригласили на бесплатный спектакль. Хотя я вовсе не собираюсь его развлекать. Но если что-то сказану, глядит на меня и не может скрыть неподобающую веселость. Пора бы уж наш визит завершить, а он все медлит. Муж ему говорит, вот такая у меня жена, понимаете? Доктор Пэттен ему, ну как же, мол не понять. И смеется!

В отделении онкологии положен valet, то есть доставление машин пациентов на стоянку служителями, без проблем, как в наилучших отелях. И вижу, вышли две дамы, по возрасту ближе к девяноста, как тени звезд Голливуда пятидесятых годов. Стройные, в узких брючках, на каблуках, с высверками драгоценностей всюду, где только их можно было воткнуть. К ним подкатили два огромных автомобиля, тоже, примерно, эпохи их молодости. Расцеловались, и каждая села за руль своей колымаги, жрущей бензин как в прорву. Вот закалка! И мне урок. Не зарываться. Есть образцы выживаемости прочнее моей. Учусь.

Все уже воспринимается как каждодневная рутина. Медперсонал встречает как родную, и я практически всех знаю по именам. И на имена, и на лица у меня натренированная памятливость. Увидев мельком, запоминаю навсегда, непонятно, впрочем, с какой надобностью. Это ценят особенно те, кто занимают низшие посты в госпитальной иерархии. Марша, развозящая на тележке госпитальный инвентарь, сияет улыбкой, когда я с ней здороваясь, называю по имени. На том моя «демократичность» заканчивается. С пациентами, ожидающими своей очереди на процедуру облучения, не общаюсь. Их безудержная говорливость раздражает. Но вчера увидела совсем молодую девушку не старше двадцати, нарядно одетую, в лаковых бежевых туфлях на высоких каблуках, с очень красивым лицом – и лысую. Другие, преклонного возраста, отсутствие волос маскируют платочком, бейсболками, а она как бы с вызовом, глядите, мол, вот какая настигла меня беда, и я с вами, здесь.

У меня горло сжалось. Порыв возник подойти, утешить, обнадежить, сказать, какая она красивая, молодая, и недуг свой преодолеет. Но промолчала. Нет ни у кого тут никаких гарантий. Но сочувствие к чужой трагедии как-то согрело, выпрямило.

Лицо этой девушки не забуду. К тому же мы с ней встретились взглядами. И я первая не выдержала, отвернулась, будто в чем-то была перед ней виновата. А может быть действительно – да.

Но вот уж действительно все познается в сравнении. Отделение радиологии, где мне сразу были определены ежедневные сеансы, по сравнению с начатой после химиотерапией показались едва ли не курортом. И не только из-за четкого графика, краткости, в несколько минут, облучения под аппаратом, но прежде всего из-за сражающего наповал различий тех и других пациентов. В радиологии они были все же в основном ходячими, а в химиотерапии доходяги, привозимые на колясках. Но моя форма рака предполагала одновременное воздействие радиологии и химиотерапии, так что наблюдая за соседями, возлежащими под капельницами с изможденными, до синевы бледными лицами, чьи головы были либо плотно повязаны платками, у женщин, либо прикрыты бейсболками, у мужчин, не составляло труда догадаться, что волосяной покров у них отсутствует. А, значит, невольно и себя в таком состоянии представляешь. И лучше заранее подготовиться, чтобы не оказаться застигнутой врасплох.

Впрочем, американские врачеватели иллюзий напрасных не внушают. На мой вопрос при первом визите в отделение химиотерапии могут ли выпадать не только волосы, но и брови, ресницы, ответ получила для человека неопытного сокрушительный: да, бывает, предвидеть заранее ничего нельзя, некоторые носят парик, с ресницами, бровями сложнее, но сами понимаете… Действительно, уж куда понятней! Выжить – вот главная цель, и тут надо полностью сконцентрироваться, находя любые утешения. Мне-то хотя бы операция не предстояла, раковые клетки убивались, то есть должны были убиваться без хирургического вмешательства. А рядом со мной, обвитый проводами, возлежал мужчина в маске, которому на следующий день, как мы с мужем услышали, предстояла десятичасовая операция. Представить только – сразу отрезвляет, и устыжает. А он, страдалец, тоже ведь рассчитывал выжить, уцелеть, в готовности на какие угодно муки, цепляясь за малейший шанс.

Поодаль сидел его великовозрастный сын, в бейсболке, у некоторых американцев как бы приклеенных к черепу и в помещении, будь то закусочная или больница, не снимаемых, и не обменявшийся с отцом ни словом, набирая какие-то текстовки на мобильнике. Отец сынка окликнул, тот не услышал, занятый, видимо, более для него важным, чем завтрашняя операция отца. А потом смерть, похороны, связанные со всем этим хлопоты…

Дохнуло гибельно самым страшным – равнодушием, предательством человека самыми близкими, обреченного на одиночество при исходе его земного пути.

Что может быть хуже, не знаю. Но кто виноват? Не исключено, что сам отец-старик, будучи молодым, здоровым, лишавший сына, ребенка, подростка сердечного, душевного участия, считавший нормой отчуждение в семье, где каждый предоставлен сам себе. И не предвидя, что такая, вошедшая в обиход эмоциональная черствость, тупость рикошетом ударит по нему, когда он, беспомощный, страдающий будет нуждаться именно в сочувствии, соболезновании, удерживая рядом медсестру с профессионально наработанной улыбкой, признательный за прикосновение пусть чужой руки к его остывающей, но еще живой плоти.

Хотя нельзя ничего, никого мерить под один аршин. Старик оказался в отделении химиотерапии моим соседом слева, а справа женщина моих примерно лет крылила над матерью-старушкой, с не меньшей заботливостью опекая старого поникшего отца. И вот тут я ощутила не зависть, конечно, но сожаление, что наша дочь далеко, нас разделяет океан. Десятичасовый перелет. Но запретила себе думать, что если бы страна, где мы родились, была бы другая, мы бы с дочкой не расставались, и она бы теперь находилась рядом, а не общаясь с нами только по телефону, по скайпу, удерживая слезы, напрасные и для неё, и для нас.

Но ведь не только формы рака различны, предполагая соответствующий курс излечения, но и от организма, от натуры пациента зависит его результат. Врачи-онкологи еще и психологи, о чем я узнала случайно, ближе концу мне назначенных процедур. Мой муж, при иссякнувшем уже в нем толерантном терпении в общении с медперсоналом госпиталя, проверяя дни, часы назначенных мне визитов, часами туда вынужденный дозваниваться, на вскрике, ему несвойственном, вынудил медсестру, работающую с доктором Мэген Лайэл, специалистом по химиотерапии, прочитать данную мне ею письменно характеристику. Занимался-то мной регулярно доктор Пэттен, радиолог. А доктор Лайэл при нашей с ней первой встрече подивила крошечным, как у лилипутки, ростом и детским платьецем, пестрым, в оборках. Туфли её на плоской подошве, тупоносые, с перепонкой, тоже по виду детские, так меня заворожили, что всю беседу с ней я, видимо, глупо ухмылялась, что абсолютно не соответствовало моему состоянию, от которого я, неуместно развеселившись, отрешилась.

Но как выяснилось, доктор Лайэл тоже исподволь за мной наблюдала и зафиксировала свое обо мне впечатление: пациентка производит впечатление сильной, волевой женщины, ухожена, стильно одета, улыбается, шутит, – надо же, что лилипутка во мне оценила, – и по её прогнозам шансов на мое излечение имеется шестьдесят процентов. Весьма осмотрительно.

Доктор Пэттен назвал больше, семьдесят пять. Но сто процентов не обещал никто. А вот о том, что процесс излечения будет связан с физическими испытаниями, для некоторых непереносимыми, и тогда возможно потребуется госпитализация, об этом нас с мужем предупредили сразу. Побочные эффекты сопровождаются у некоторых рвотой, диарреей, потерей аппетита, изнеможением. Но больше всего меня напугало, что также случаются и провалы в памяти, то есть то, чем я больше всего дорожила, своим ясным, трезвым сознанием. Но, слава Богу, это меня миновало, все прочее готова была перенести.

Хотя ежедневное облучение причинило мучения, о которых никто не оповещал. Я тоже не подозревала, что есть что-то особенное в реакции моего кожного покрова, как оказалось, чересчур нежного, и мой эпидерм, как врачи выражаются, стал сползать, как кожа змеи.

Первыми это обнаружил технический персонал, укладывающий меня под аппарат облучения. Я уловила их перешептывание. Кожи слезла, обнажилось мясо. Я, к боли привыкшая, паники пока не ощутила. Но то, что меня вне очередного осмотра принял доктор Пэттен, насторожило. Доза обезболивающих им сразу была выписана изрядная, но помогла как слону дробина. Вот тогда подтвердилось то, что подсказывал мой трезвый рассудок, не допустив приезда к нам дочери в таком моем состоянии, и от чего наша дочь должна была быть избавлена. Я не хотела, чтобы образ её матери, способной шутить, язвить в любых обстоятельствах, был бы искажен. Свои ожоги называла схожими с ветчиной, но она и на расстоянии от такого определения содрогалась. А если бы увидела… Муж менял мне пластиковые бутылки, из которых по проводам, меня опутывающим, через капсулу, вшитую под кожу, в мою кровь поступали снадобья химиотерапии. Мыл меня, заклеивал провода, если они отходили, заново пластырем, что мог только он, больше никто. Его медицинские навыки пригодились, но важнее, пожалуй, была та спайка, что возникает при длительном союзе, когда прочность его проверяется вот так, в беде.

С этими ожогами, явившись в очередной раз в госпиталь, наглотавшись обезболивающих, бесполезных, и пенной мерзкой жидкости, тоже бесполезной, возбуждающей якобы мой аппетит, ощущала, предчувствовала, как во мне нарастает ярость, вовсе не соответствующая той характеристике, что дала мне доктор Лайэл. Срывы случались и раньше. Покладистой пациенткой отнюдь не была, по американским понятиям уж точно нет. Выносливой – да, но с норовом, благость в обхождении, там принятую, не принимающей. На формальное постоянное – Howareyou? – пронзала спрашивающих негодующих взглядом, с обратным вопросом: неужели вам непонятно – как? И шагала на сеанс облучения с поступью мстителя Командора из трагедии Пушкина «Каменный гость». Ни на какие отвлекающие заманы не поддавалась. Ах, какое на вас красивое ожерелье. Му- му. У вас такой заботливый муж. Му-му. Как вы провели выходные. Му-ууу… Ко мне старались проявлять снисходительность, но когда увидели воспалившиеся раны, я услышала горестные вздохи и снизошла, чтобы за сочувствие поблагодарить.

С Кери, ассистенткой доктора Пэттена, у нас возникла взаимная неприязнь. На мой к ней вопрос, не потеряю ли я после облучения волосы, она, тряхнув гривой рыжих волос, произнесла: а вы бы хотели такие, как у меня? Хватило выдержки отреагировать достойно: ну что вы, и мечтать не могла. А вот муж прорычал на русском, хотя и с американской улыбкой: какая сволочь, ты больше с ней не встретишься, её заменят. А какая разница, так же на русском ему сказала, лечить меня будет не она. Но инстинкт подсказал, что хамство Кери спровоцировала я сама. Не было во мне того смирения, что полагалось пациентам с диагнозом рака, я еще не успела должным образом сориентироваться, и, видимо, мой облик, манеры, у Кери вызвали раздражение, потребность врезать наглой зазнайке.

Но та же самая Кери, которую при визитах к доктору Пэттену я демонстративно игнорировала, давая ей ощутить, что её присутствие в кабинете врача бесполезно и мне досаждает, что не могло не задевать, не ущемлять профессиональную честь опытной медсестры, встречая нас с мужем в онкологии госпиталя Сен Джозефа, где мне надлежало всего лишь вставить в щель пластиковую карточку, однажды на её дежурное – как дела? – услышала от меня: жизнь прекрасна! И вдруг она меня обняла, прижавшись лицом к моему плечу, молча, без слов. И во мне, отвердевшей, ожесточившейся в своих страданиях, возник встречный порыв слияния, приятия, понимания, очистительный для всех. Я тоже обняла Кери, забыв все наши прошлые недоразумения. Иначе ведь жить нельзя. Без порыва, прорыва к добру. И прощению.

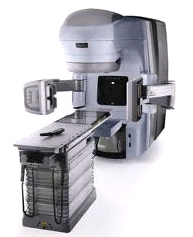

Рутина, любая, даже самая неприятная, действует расслабляюще. Изо дня в день, не думая, отключаясь, ложишься под две начинающееся вращаться турбины, и в первый раз это кажется долгим, томительным, а потом все короче и короче. Не успеваешь даже рассмотреть картинку на потолке с пляжным раем, пальмами, морским прибоем и тем более вспомнить, что в таком раю мне тоже доводилось бывать. Когда? Да вроде недавно, но где конкретно стало казаться смутным, расплывчатым. На Караибах, Лазурном берегу, в Крыму? А тут уже медперсонал рядом: сеанс закончен. И не соображаешь, не можешь осмыслить, что за чудовищная сила пронзает твой организм, убивая раковые клетки, влияя наверняка на что-то еще. И как именно?

Экран моего домашнего компьютера внезапно застыл зыбью, что тревоги не вызвало. Первая мысль, надо сменить очки. Но пока что не до того, а это мелочь, можно перетерпеть. Терпеть не пришлось. Как только процедуры радиологии закончились, зрение восстановилось. И вот тогда я испугалась. Что еще во мне подвергалось такому мощному искажению?

Меня беспокоил волосяной покров. На всякий случай обозрела коллекцию своих шелковых платков, прикидывая какое прикрытие можно из них соорудить при облысении. Не понадобилось, слава Богу. Но о чем я еще не знаю и пока не догадываюсь?

Сражаясь с болезнью, на что уходили все силы, оборвала свои обычные контакты, общения. Даже на телефонные звонки своей ближайшей, со школы подруги не отзывалась, ощущая себя зверем, попавшим в капкан и готовым перегрызть себе лапы, вой превозмогая, чтобы охотники не обнаружили не забили. Зачем напрасные утешения, никчемные соболезнования, если даже такой опытный врач, как доктор Пэттен, узнав, что я отказалась от обезболивающих препаратов, им мне выписываемых, надо сказать, щедро, наглядно повеселел, и нетрудно было сообразить, что и он ни в чем полной уверенности не испытывал. Да, ранняя стадия, да, статистика обнадеживала, но каждый пациент, помимо особенностей своего организма, имеет и никем разгаданную, предначертанную свыше судьбу, с которой и современная медицина, оснащенная наилучшей аппаратурой, сражаться бессильна. И проще на самом деле смириться, что да – конец. А вот если надежда маячит, пережить её крушение даже для самых выносливых вряд ли посильно.

Вот чего я теперь боюсь. А если лечение оказалось безрезультатным? Стопроцентных гарантий никто не давал. Жизнь, конечно, бесценный подарок, но есть обстоятельства, когда лучше от такого подарка добровольно отказаться, чем, изверившись, испытанные уже муки, страдания еще раз повторить.

Вот на каком я нахожусь перепутье. Знаю твердо, какой мне предоставлен выбор. Могу его сделать только я. И все же, чтобы не случилось, отношу себя к счастливым персонажам общечеловеческой драмы, с неизбежным для всех печальным исходом. Но мне повезло. Я любила, меня любили, и останутся те, кто не забудет меня никогда. Как и я, пока жива, не забыла мною любимых и меня любивших.

Как при всяком тяжелом заболевании, при раке тем более, ослабление болезненных симптомов могут оказаться коварно обманчивыми. Беспечность, свойственная человеческой природе, внушает напрасные, опасные надежды. Но так же опасно утратить веру, то есть сдаться преждевременно во власть своего недуга. Как тут балансировать никто научить не может. Опору надо искать только в себе, в том опыте, в тех ценностях, что наращивались, накапливались, возможно, с момента рождения.

Когда, узнав о моем диагнозе, мы с мужем и нашей собакой поехали по воскресной традиции в Вашингтон парк, я с упоительным наслаждением впитывала в разгар лета приметы близящейся осени, самой любимой мною поры. И ощутила себя бабочкой-однодневкой, мелькнувшей в нарядном одеянии в последний раз. А еще собакой, уже недвижимой, но считающей своим долгом лизнуть руку своего хозяина.

Обрамить отпущенный, означенный срок бытия все живое, зверье, растения умеют лучше, достойней, чем люди. Им никто, никогда не внушал, что с их исчезновением всё померкнет, наступит НИЧТО, НАВСЕГДА. Но ведь и людям тоже предоставлено подобное утешение, только требуются иные усилия, чтобы это осознать.

Мой старший внук, родившийся и живущий далеко, разделенный со мной океаном, точно так же, как я, оттопыривает нижнюю губу, и улыбка у него такая же, с углами губ, опущенными вниз, как перевернутый серп луны. Гены, наследственность. Мощное древо породы, с корнями, глубоко уходящими в почву, нами, увы, плохо, небрежно изученную, не исследованную.

Между тем, хотя мое лечение не закончено, результат пока не известен, благоволение судьбы сказалось в том, что в разгар изумительной, солнечной, золотой, багряной у нас в Колорадо осени мы с мужем ожидаем приезда дочери с двумя внуками. Один еще младенец, приникающий к материнской груди, зато другой, двухлетний, уже определившийся, выявленный индивидуум, с задатками лидера, буйным темпераментом и своеволием, пока обаятельным.

Дочь, видимо, справедливо, считает, что старший, Феликс, в нашем колорадском доме потребует неусыпного надзора, при своей непомерной активности способный сокрушить все хрупкие предметы, для него особенно притягательные. А таковых у нас в изобилии.

Опасения её не напрасны. Но я, не признаваясь, вижу в этом маленьком человечке себя. Я так же и в детстве было неуемной, да и в юности, молодости, каюсь, оставалась такой же. Родителям дорого обходилось мое, так сказать, самоутверждение. Раскаяние за причиненные им огорчения наступает потом, запоздало. Но все это – жизнь, та жизнь, что является самым главным, самым драгоценным даром. И пока нас его не лишили, мы должны быть признательны за каждое мгновение своего присутствия здесь и с теми, дороже кого у нас нет.

Даже если умру, когда-нибудь ведь умру, то не бесследно. А как дерево, с облетевшей к зиме листвой. А наступит весна, дочь вернется в наш колорадский дом, не знаю, откуда, не буду загадывать, и два взрослых мальчика издали уже увидят ели, сосны, посаженные их дедом собственноручно в чужую, американскую почву. Такая судьба, и их так или иначе коснувшаяся, непростая, как и всех тех, от кого мы произошли.

Считается, что рак может вызвать стресс. Ерунда. Вся наша жизнь сплошной стресс. Наказание за что-то? Тоже ересь. Мало ли долгожителей, столько грешивших и крепеньких как огурчики, ни в чем не покаявшихся и балластом повисших на родне, отчаявшихся их старческим претензиям, капризам угождать. Хотя на самом-то деле нет хуже участи, чем повиснуть бременем на молодых, здоровых, с укором, даже молчаливым, к их радостям, интересам, свойственных возрасту, забывая, что чаша жизни, с её праздниками, радостями, соблазнами ими самими испита, и винить тут никого нельзя.

В этом смысле для раковых больных ставятся жесткие временные рамки. Они не станут инвалидами в колясках, которых обязаны возить иной раз не только их дети, но и внуки. Рак и беспощадней, и милосердней для образа, репутации им заболевшего, потому что в сравнении с другими тяжкими недугами, травмами позвоночника, последствиями инсульта, не позволяет унизить, уронить ни себя, ни близких затяжной, унизительной зависимостью, беспомощностью, когда про покойника на похоронах говорят, отмучился, мол, бедняга, с плохо скрытым чувством облегчения.

Хотя люди, заболевшие раком, нынче при современной медицине имеют шансы к излечиванию, чаще, скажем, чем от алкоголизма. Но вот изменит ли их пережитый опыт, честно скажу, сомневаюсь. Это и плохо, а с другой стороны, хорошо. Уцелевшие на войне солдаты, блокадники, пленные, выпущенные из тюрем, лагерей отторгают досужие асспросы, не хотят, что называется, сыпать соль на раны, предпочитая забвение из инстинкта самосохранения. Ведь на самом-то деле собственную смерть трудно, невозможно вообразить, а вот как вернуться в нормальное состояние, получится ли, под бременем испытанных страданий, разочарований, потери прежних ориентиров – вот на чем следует сконцентрироваться полностью, ни на чью помощь не рассчитывая, а только на себя самого.

Поэтому я так благодарна судьбе, и только ей, что за мои мольбы получила щедрый подарок – прекрасную осень у нас в Колорадо. Наконец-то я и для себя, и для близких посмела себя обнаружить откровенной эгоисткой. Рак дал мне на это право. Я хочу жить! Да – жить.

Вынести можно все, когда есть цель, и в процессе лечения, даже самого тяжелого, пока оно длится, силы находятся, чтобы любые испытания, любую боль преодолевать. Но вот наступает момент, когда завершающее обследование должно показать дало ли лечение ожидаемый результат или нет.

Отделение онкологии размещается в отдельном корпусе огромной, занимающей несколько кварталов застройки госпиталя, где пациенты, являющиеся, скажем, чтобы сдать анализ крови в лаборатории, огорчены, что приходиться терять время, ожидая своей там очереди. Они чувствуют себя здоровыми, и потому даже мелочи вызывают неадекватное подчас раздражение. Да и при операции, угрозы не представляющей, под местным наркозом, когда отщипленный хирургом крошечный кусочек плоти отправляется, как положено, на биопсию, это воспринимается рутинной процедурой, никаких опасений не вызывающей. И вдруг…

Раковое заболевание, повторяю, тем коварно, что болью, недомоганием поначалу не сопровождается. И даже при поставленном диагнозе маячит иллюзорная надежда, что произошла какая-то ошибка, вот-вот разъясниться, и всё вернется в обычную колею.

Но когда уже после завершения сеансов радиологии, химиотерапии, на последнем этапе приходится возвращаться к тому же, с чего все началось, – в те же кабинки для переодевания в халаты, – осознается с беспощадной ясностью, что раковое заболевание остается в подкорке, даже если ту опухоль облучение на сей раз выжгло, уничтожило.

Мне назначено сканирование, после семи предшествующих, но это самое грозное, устрашающее, потому что итоговое. Если лечение не помогло, я, после всего пережитого, не даю сама себе никаких шансов на выживание. Еще раз пройти такие муки не могу, а главное – не хочу.

Выясняется, что номер кабинки у меня тот же, что был и в первый раз: тринадцатый, совпадающий с годом, когда я узнала свой диагноз. А ладно, теперь уже все равно. На мне те же туфли, лаковые лодочки, почему-то их надела, с вызовом что ли судьбе. И в коридорчике на стене вижу ту же картинку-репродукцию в рамочке, негодуя на бездарность автора точно так же, как и в первый раз. И себя же увещеваю, но какая я неисправимая дура, неужели нет у меня других проблем, чтобы возмущаться ерундой. Но нет, я всё-таки теперь другая. Нет уже ярости зверя, попавшего в капкан и бунтующего. Смирилась: как будет, так будет. Лежа под аппаратом в очередной раз, подчиняюсь командам автомата, дышать-не дышать, вяло, послушно. Хочу ли я выжить после всего пережитого – не знаю.

Доктор Пэттен оказалось в отпуске, когда мы ждали результата последнего сканирования, и такая оттяжка нас очень огорчила. На телефонный звонок у нас дома муж берет трубку и не сразу соображает, что звонит доктор Лайэл, и вижу, как он бледнеет, сказав только одно слово: «неужели?» У меня нет уже никаких не эмоций, не вдумываюсь, не могу, что значит «неужели». Он почти нечленораздельно произносит: у тебя нет больше раковой опухоли. И передает трубку мне. Вот тут со мной происходит то, что должно было случиться значительно раньше. Не слыша, что мне говорит доктор Лайэл, безудержно рыдаю. Когда мне был поставлен тот диагноз, не могла себе позволить расслабляться. Прощаться с жизнью очень тяжко, но возвращаться туда же, к тем же испытаниям – невозможно.

Что изменилось, изменилась ли я сама? Разве, что ослабела физически, но за все то время сеансов облучения, химиотерапии приходила в спортзал на классы йоги, и никто там не подозревал с чем я живу, как себя ощущаю. С улыбкой, приветливой для всех и с капсулой, вшитой у ключицы для поступления в мой организм лекарств, от которых, как предупредили, у меня могла быть рвота, диаррея. Вынесла.

А дальше что? Та форма рака преодолена, но я нахожусь в категории риска, с возможным возобновлением той же угрозы. Как и мы все. Разве могла я предполагать, что плавая в бассейнах, соблюдая здоровую диету, умащивая себя кремами, масками, выглядя моложе своих лет, я состарюсь в отделении онкологии, увидев там страдальцев в худшей, чем у меня стадии. Вот их никогда не забуду. Они останутся во мне навсегда. Все.

Как же жить после? Так же. Рубцуются любые раны, а прежде всего собственные. Этому не учат, тут гены, природа срабатывают: выжить – главный зов. Вопреки всему. Но ради чего?

С прошлым, когда иллюзии внушали надежды на их реализацию, закончено. Есть только сегодняшний день, вот этот конкретный. А какие-либо планы строить – пусть другие тут лбы разбивают. С меня хватит, и на такие соблазны больше не попадусь. Маскировочная пелена, если спала, снова её не водрузить. Прозревший слепым снова не станет, и обманутый не вернется к прежней доверчивости.

Возрастные изменения во внешности меня никогда особо не занимали, не огорчали. Но в классе йоги, где повсюду зеркала, я вынуждена была видеть своё лицо на протяжении всех этапов болезни, и конечно, оно стало другим, седина проступила резко, сразу. Муж уверял, что я напрасно себе это внушаю, но дочка, когда мы её встретили с внуками в денверском аэропорту, не смогла скрыть замешательства, объясняя, что причина тут в отсутствии обычного у меня загара. Ну, разумеется, загар исчез, я опасалась колорадского солнца, для меня при раке опасного. Мне было опасно, вредно все, с чем я прежде свыклась, чем пользовалась, чему радовалась. Но ведь выжила, это главное.

Должна отметить, что помогало, держало, укрепляло мой стержень при испытании раком. Элементарное. Домашние обязательства, хлопоты в том числе. Содержание дома в порядке, поливка многочисленных растений в горшках, плюс орхидеи, требующие особого ухода. Выгул нашей собачки, скотч-терьера Вани. Готовка еды для мужа, при полной потере у меня самой аппетита. Посещение парикмахерской, маникюр-педикюр в салоне, близком от нашего дома, где была многолетней клиенткой, и потому мне вменялось поддерживать беседы о пустяках, чтобы не вызвать ничьих подозрений о постигшей меня беде. То есть я всего лишь сохраняла свой обычный режим, ни в чем, никак не допуская сбоев, и, наверно, как теперь полагаю, мне это помогало, отвлекало от самого глупого и бесполезного – жалости к себе.

Вот что стало для меня открытием: заболев раком, поняла, что мне есть за что себя уважать. Прочее, предшествующее, удачи, успешность могли быть случайным везением, но только испытание внезапным несчастием выявляет твою суть.

Меня лечили в США, в нашем штате Колорадо, где как общепризнанно самые мощные медицинские центры, с самым современным оснащением. Но в отделении онкологии убедилась, что и здесь, в этой самой преуспевающей стране, люди очень одиноки.

Муж сопровождал меня в госпиталь ежедневно, беседовал с персоналом, врачами, благо медицинское образование позволяло, на его толковые вопросы соответственно подробно отвечающими, и он все записывал в блокнот, многостраничный, толстый, что он носил в портфеле, являясь в госпиталь как на работу.

Мы с ним ожидали назначенные мне процедуры, молча, тогда как все прочие делились друг с другом всеми связанными с тем же самым подробностями, просто, чтобы быть услышанными хоть кем-то. А больше, значит, некому?

Даже не знаю, как это объяснить. Но среди пациентов в отстойнике перед процедурами облучения, химиотерапии замечалось некое различие. На каталке афроамериканца сопровождал его соплеменник возможно, родственник. С азиаткой тоже присутствовала её соплеменница, молодая. А из белых, как мы, явлены были только пара стариков, оба на пределе изнеможения, вот-вот готовых рухнуть одновременно в небытие. Все прочие раковые больные, а мы с ними неизменно встречались в означенные часы процедур, туда являлись сами, ни на кого, ни на чью, поддержку, выходит, не рассчитывали. А мой муж всегда в госпитале был со мной рядом, и перед тем, когда я уходила на процедуры по облучению, сжимал мою руку и говорил, вот здесь, в этом коридоре, на этом месте я буду тебя ждать. Иначе, какой бы я сильной не была, я бы не выдержала без такой поддержки и веры в меня. Вот что было на самом деле главным стержнем. Да, самое главное – любовь.

К доктору Пэттену, после благоприятных, тьфу-тьфу, результатов, наша семья явилась в полном составе. Мы с мужем, дочь с внуками. Хотя были опасения, пустят ли детей туда. Феликс, наш старший, двухлетний внук, в машине орал, будто бес в него вселился. Но вдруг в кабинете у Пэттена, присмирел. Неужели такой маленький ребенок что-то особенное, тревожное, важное учуял? Но слушал, будто понимая, очень внимательно. Я так же, как он, будто понимая, не вникала ни в вопросы мужа, дочери, задаваемые врачу, ни в его им ответы. Свою роль отыграла. И не улыбалась, как в прежние к нему еженедельные визиты, изображая бодрость, готовность все выдержать, преодолеть. Вдруг почувствовала, что силы иссякли, я опустошена, опорожнена, меня нет, я отсутствую.

Но когда мы в том же составе вышли из кабинета, держа Феликса за руки, Оскар находился в сбруе на груди у своей мамы, я оглянулась, увидев, что доктор Пэттен и его ассистентка Кери стоят в дверях и смотрят нам вслед. В этот миг до меня дошло, ЧТО эти люди для меня сделали. Казалось бы, при соприкосновении ежедневном с человеческим горем, отчаянием, у них должна была бы нарасти защитная корка, профессиональная, так сказать. Оказалось, нет, не так. Дар врачевания связан с даром сопереживания, сострадания. По выражению лиц доктора Пэттена, Кери, явствовало, что они искренне рады моему, нашей семьи избавлению от беды, от которой нас спасли.

У меня не нашлось слов для выражения им признательности. Таких слов не существовало. Мы просто обменялись улыбками. Но вот тогда получила зримый, как никогда до того урок, что есть жизнь и как действительно надо её ценить. И не только ради себя.

Могу теперь сделать вывод. Умереть не страшно – страшно жить. Сколько себя помню, меня постоянно терзала, снедала тревога за родителей, потом за дочь, мужа, сейчас еще и за внуков. За себя – нет. И это, считаю нормально. Хотя, конечно, лучшее прожить подольше. И умереть без мук.

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария: