ВОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

16-10-2015В статье В.П. Лебедева «Сознание Робота» меня заинтересовали два философских аспекта затронутой им проблемы, это, во-первых, вопрос оценки сходства гипотетического клона разумного субъекта с оригиналом. Данный вопрос находится в прямой связи с иным вопросом, которому были посвящено множество дискуссий в научном сообществе, - что представляет собой критерий разумности мыслящего индивидуума? И второй вопрос это – категорирование волевого поведения в философских терминах. Я подойду к этим вопросам по порядку.

Функциональная характеристика человеческого мозга принципиально, если исключить вопросы о путях целеобразования и об уровне сложности решаемых проблем, не намного отличается от способа действия обычного компьютера. Говоря иначе, до сих пор не удалось обнаружить и сформулировать те пределы, за которыми совершенствование искусственного интеллекта будет не в состоянии достигнуть уровня человеческого разума. Здесь следует учесть в буквальном смысле абсолютные потенциальные возможности компьютера.

Компьютер имеет конечное число конфигураций. Это – имманентно дискретный механизм, предназначенный для переработки информации. Жёсткий диск - 1 терабайт - имеет 1024000000000 состояний. Чтобы осознать величину этого числа следует представить, что число электронов во вселенной было оценено в 1932г. английским астрономом А. Эдингтоном, как 1079. Практически бесконечные возможные состояния компьютера в силу их дискретности должны отличаться как минимум на 1 бит - минимальное количество информации.

Разъединённые компьютерные системы, какой бы объём информации они ни вмещали, при различии этих объёмов в 1 бит (и более вплоть до максимального числа этой разности) обладают в строгом смысле различными состояниями. Если представить, что в одном из указанных состояний зашифрована мгновенная конфигурация интеллекта робота, то его следующее состояние на расстоянии элементарного промежутка времени должно либо остаться неизменным, либо отличаться на один бит или более.

Однако, в сложной динамической системе, состояние, неизменное во времени, практически недостижимо. Также переход от заданного состояния «агента интеллекта» к гипотетической структурной модели разума, которую можно было бы обозначить как точную копию, клон оригинала, т.е. переход к следующему состоянию, которое, как мы выяснили, является одним из бесконечно возможных, на любом, как угодно малом этапе времени не может осуществляться постепенно.

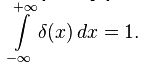

Если отличие составляет всего один бит информации, по аналогии с квантовым переходом электрона, этот переход является одномоментным. Информационную разницу двух указанных состояний удобно проиллюстрировать в виде функционала дельта-функции аргумента x на множестве состояний. По определению дельта функции (функции Дирака) площадь бесконечного скачка нулевой ширины (как у бесконечно вытянутого треугольника) при x = 0 записывается в виде:

Это соответствует факту, указывающему на дискретный характер общего случая перехода между двумя фиксированными состояниями в информационных системах. Мысленный эксперимент сравнения карт информационной топологии мозга носителя разума и его клона в момент возникновения клона, (с допущением, что клон всё-таки жив, как кот Шредингера) предполагает некоторый смысл в существовании такой карты, т.е. в предполагает, во-первых, существование конкретной структуры мозга для реализации заданных наблюдаемых функций и, во-вторых, возможность осознания и описания этой структуры.

Первое весьма сомнительно в силу слишком высокой вероятности случайного характера связей при образовании цепей нейронов и их высокой избыточности, а второе недостижимо в силу гигантского объёма информации, подлежащей систематизации. Здесь нам следует согласиться с тезисом Р. Полищука: ... просканировать тело на уровне атомов невозможно.

Почему данное представление существенно при обсуждении философских аспектов проблемы искусственного разума? Дискретная динамика перехода от бесконечно сложного оригинала к его модели, тем не менее, не характерна при сравнении функций различных типов биологических гомеостазов, включая наиболее сложных, наделённых сознанием.

Естественно-научные и даже обычные технические подходы во многом могут представлять базис для философского дискурса, если и поскольку эти подходы оперируют в соответствии с логикой. Концептуальные установки подтверждаются именно той феноменологией, которая составляет основу научного поиска, и находят своё обобщение в философии. Многие учёные, чьи имена занимают заглавные позиции в списке основателей теоретического освоения проблемы искусственного интеллекта, такие как А.Тьюринг, У.Эшби, Р.Беллман, А.Н.Колмогоров и др. признавали необходимость оценок разумности агента интеллекта в сфере поведения, т.е. в функциональной области.

Разрабатывая и применяя определённую систему тестов, исследователь должен научиться дифференцировать различные типы поведения на лестнице перехода испытуемых систем к обретению признаков разумности. Каждый из указанных признаков имеет определённые качественные ограничения. Об этом более подробно написано в моей статье «Рецепты Бихевиоризма Для Искусственного Разума», опубликованной в №691 данного сборника.

Один из наиболее существенных видов деятельности в сфере разумности это – волевое поведение. Идеальная природа сознания имеет непосредственное отношение к волеизъявлению мыслящего субъекта, которое функционально, а также в подтверждение сугубо материальной концепции волевого акта – структурно тождественно волевому поведению всех животных.

Реализация воли представителя фауны как в историческом аспекте появления данной способности, так и в онтологическом смысле этого общего признака множества биологических видов, это результат непрерывного информационного процесса в функции времени Здесь не является характерным различие смежных дискретных состояний из их текущего набора. Это различие нивелируется при их интегрировании как высокочастотный шум, как слияние отдельных кадров на киноленте.

Данный процесс представляет собой взаимодействие конкретных физических параметров волевого поведения: цели* и принятого рецепторами организма состояния физической реальности. В результате сравнения этих параметров в определённых структурах мозга на основе индивидуального опыта (с применением ресурсов памяти) вырабатывается необходимый алгоритм поведения, реализуемый эффекторами организма.

Материальная природа выработки и реализации алгоритмов не должна вызывать сомнений также как факт механического перебора и отработки информации в компьютере. Идеальный состав информации заключается в целеобразовании. Отражение реальности в мозгу только тогда обретает идеальный характер, когда субъект (с ненулевым уровнем интеллекта) сопоставляет эту реальность со своими ожиданиями, т.е. когда восприятие оказывается целенаправленным.

При отсутствии цели отпечаток оказывается механическим и теряет своё информационное содержание. Однако, сам факт наличия цели материален по природе, также как, например, установка парового регулятора Уатта. Только самостоятельное целеполагание в мозгу живого существа является идеальным, поскольку в этот процесс вовлекается моделирование реальности, её идеальные образы в виртуальном пространстве мышления, включающие слишком большое количество факторов, интегрированных на индивидуальной основе, и составляющих уникальность и индивидуальную изолированность данного субъекта.

Здесь уместно рассмотреть вопрос о принципиальной возможности воспроизведения сознания при клонировании человека. В более общей постановке это вопрос о том, можно ли действительно создать клон человека. Конкретное воплощение философского аспекта данной проблемы требует ответа на следующий вопрос: является ли гипотетическая структурная копия человеческого мозга носителем того же типа и уровня сознания, что и ее оригинал. При ответе на данный вопрос, следует иметь в виду, что сознание, как идеальный процесс, невозможно воспроизвести путем составления и копирования одномоментной информационной топологии мозга.

Здесь потребуется рассматривать такую материальную модель, которая воплощала бы копию всех информационных потоков, приемлемую для воспроизведения на машинном субстрате. Данная модель, в частности, могла бы условно представлять совокупность моделей всех отдельных нейронов, их состояний и коммутации. Точная модель сознания оригинала, как процесса, возвращаясь к аналогии с кинолентой, потребовала бы спонтанного возникновения следующих во времени состояний модели, полностью адекватных состоянию оригинала.

Это невозможно по двум причинам. Во-первых, каждое последующее информационное состояние предопределено действием идеального процесса целеполагания, и в силу столь большого количества возможных вариантов, что его следует считать бесконечным, даже теоретически неповторимо. То что происходит в бесконечности, как и в хаосе «большой вселенной» (), качественно неопределимо, не подчиняется законам логики, т.е. можно сказать - имматериально. Поэтому вероятность эквивалентных синхронных статических состояний оригинала и модели едва ли можно считать ненулевой.

Следующий аспект ещё более прозаичен: клон пространственно занимает иную позицию наблюдения, чем она есть у оригинала. Это автоматически означает отличие воспринимаемой внешней информации. Даже в случае делирия или прочих фантазий, не мотивированных внешней обстановкой, у обоих субъектов в полностью изолированном пространстве (идеальный случай для действия предыдущего фактора) неадекватность всех последующих состояний кроме первого гарантирована.

Возвращаясь к предмету предыдущего обсуждения, можно отметить, что цели существования на уровне генетического кода (в качестве примера можно взять раздражимость примитивных форм жизни) представляют собой электрохимические потенциалы, которые по смыслу не имеют идеального содержания. Однако, целеобразование при любом генезисе можно представить как отдельный, автономный процесс: не все цели принимаются к исполнению, поскольку они могут оказаться противоречивыми и требуют подтверждения их приоритета для животного.

Поэтому волевой акт, как таковой, при исключении процесса целеобразования, также можно выделить в автономный тип поведения, реализуемый именно на материальной основе.

Приведённый взгляд едва ли можно совместить с представлением о дискретной, скачкообразной природе волевого акта, имеющего отдельное, сугубо идеальное содержание.

Тот факт, что целенаправленное поведение является абсолютным императивом существования живых организмов легко показать, представляя существование любого представителя фауны, как гомеостаз. Только полное подчинение поведения животного принципу самосохранения (в широком смысле) с его сублимацией в принцип наслаждения (он может реализоваться и в играх, и в самопожертвовании и также включать присущие людям различные удивительные решения) обеспечивает необходимые условия существования гомеостаза.

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария:

Рейтинг комментария: